中小企業診断士二次試験に向けた知識を整理をする。必要に応じて書籍やネット情報などは参考にしてるものの、基本的には自分の頭の中にある内容をつらつらと書き下したものとなり、必ずしも教科書通りの正しい記述をしているわけではないのでそのあたりはご了承。

事例1

経営戦略レイヤー

事業ドメイン

企業が事業を運営するにあたっては、当然ながら何でもかんでもやりたいことを好き放題やるわけではない。それぞれの企業においてやること、やれること、やる範囲、強み弱み、外部環境等々、事情は様々である。とりわけ中小企業においては、経営資源(ヒト・モノ・カネ情報)が限られているため、その限られた資源を有効に活用し、狙った範囲において自社の強みを活かすことで他社との優位性を築き、企業の利益へと繋げていくのである。事業ドメインが定まっていない場合、その組織としての方向性がぶれてしまい、強みを活かしきれなかったり、活かす方向性がズレてしまったり、余計な事業に投資してしまい、結果的に経営資源が分散し弱体化を招いてしまうであろう。

ここで、事業ドメインの定義としては、具体的なところを定める物理的定義と抽象化する機能的定義がある。物理的定義は例えば「スポーツカーの製作」といった感じである。このドメインにおいてこの企業がやることは当然スポーツカー製作だし、ターゲットはスポーツカーに乗りたいであろう富裕層や車好きな世代だし、当然スポーツカーなのでスピードを重視して見た目をカッコよくしておしゃれなCMや雑誌に広告を載せていく…そういった事業展開が考えられるであろう。他方でスポーツカーブームが終わってしまったり、景気が悪くなって大衆車にシフトしていったり、スポーツカーで使う技術が陳腐化したり、といった環境変化が起こった際には、その明確化されたドメインであるがゆえに、そのままその変化についていけなくなってしまう恐れがある、

他方で機能的定義は例えば「爽快感の提供」といった感じである。となると、ではこの企業がやることは?これだけでは全くわからない。スポーツカーを作ることもそうかもしれないが、清涼飲料水を作ることもそうかもれないし、スカッとするドラマを製作することかもしれない。もちろんこの状況ではどの顧客をターゲットにするか、とか自社のどういう技術を使うか、といったこともよくわからなくなってくる。そのため、本来事業ドメインとしては企業の方向性を定めて強みを活かしていくことが目的なのに、このドメインが曖昧であるがために方向性がぶれてしまうという、本末転倒な結果を引き起こす恐れがある。しかし、これが逆にうまく機能すると、例えばディズニーが「エンターテイメントの会社」と定義していたことで、単なる映画会社にとどまらず、それに関連するグッズやテーマパークなどの関連事業含めてどんどん企業が成長していくのである。また、Amazonにおいては「ネットショッピングの会社」ではなく「顧客中心主義」を掲げていたことで、単にネット上で買い物ができる、ではなく、サイトの使いやすさ、即日配達のサービス、豊富な品ぞろえ、といった強みを発揮していくことができ、現在に至る巨大企業に成長したわけである。

なお、事業ドメインを定めるにあたっての思考軸として、「誰に(顧客軸)・何を(技術軸)・どのように(機能軸)」という視点がある。(エーベルの三次元事業定義モデル)例えば、「高齢者層に・操作性の高いスマートフォンを・訪問販売で手厚く説明をして」というような観点である。こうすることで明確に事業の方向性や、やることが見えてくるわけである。

SWOT

中小企業診断士2次試験においても最も重要となる観点であろう。事例1~4どれにおいてもSWOTの切り口から回答を記述していくものが多いし、なんならSWOTが具体的に何なのかを問われる問題すらある。

SWOTはSW(強み弱み)とOT(機会脅威)の2軸に分類ができるであろう。これはつまり、内的要因に基づくポジティブ要素とネガティブ要素、外的要因に基づくポジティブ要素とネガティブ要素で2軸に切り分けができるわけである。ここで重要なのは何が内的要因で何が外的要因であるか、というポイントとなる。つまり、SとO、WとTが混在してしまわないようにするという点である。

内的要因は「自社が持つ長所短所」であり、外的要因は「社会や市場変化による追い風向かい風」のことである。もっと噛み砕いて言えば、内的要因は「自分たちの頑張りで手に入れた長所や、自分たちの頑張り次第で補える短所」であり、外的要因は「ラッキー・アンラッキー」である。

例えばS(強み)で言えば高い技術力や、専門家を多く揃えている強固な体制とか、安定した顧客を抱えているとか、古くからの伝統があるとか、潤沢な資金を有するといったことである。こういったものは企業努力を経て達成した長所であると言えるであろう。高い技術は研究開発や長い経験を経ないと手に入れられないし、専門家を抱えることだって勝手に専門家が育ってくれるわけではなく、やはりそこには会社として仕事を通じて専門性を磨く経験を積ませているわけである。安定した顧客も勝手についてきてくれるのではなく、その会社の商品・サービスが高品質であったり、マーケティングをきちんと行っているからであり、古くからの伝統というのも長年に渡る絶え間ない企業努力により達成されるであろう。そして潤沢な資金などの財務面も、数字をきちんと管理した経営ができているからこそである。つまり、「自分たちの頑張りで手に入れた長所である。」そして必然的にミクロ的な視点となっていくであろう。

他方でO(機会)はどういったものであるかというと、この街で20代の人口が増えているとか、インバウンドブームだとか、コロナが終焉したとかといったものである。当然これらは自社がなんとかできるものではない。企業努力をしたって20代の人口は増えないし、インバウンドブームはコントロールできないし、コロナは終焉しない。これらは世の中の動き、社会の動きによるものであり、これが自社に有利に働く時にO(機会)となっていくであろう。つまり、「ラッキー」である。そして必然的にマクロ的な視点となっていくであろう。

これを踏まえて、S(弱み)、T(脅威)は上記の逆となる。

さて、試験上のテクニカルな話になってしまうが、与件の分析や解答の方向性としてはこれらSWOTに当てはまる要素を整理した上で、SWOTをどう当てはめていくか、ということになっていく。例えば「将来その会社はどういう戦略を立てていくべきか?」という問があった場合、原則は「Oの状況でSを活かしてXXを上げる」という公式となる。つまり、「海外での需要増に伴い、自社の高い技術を活かして高付加価値化し、売上を増加する」というような書きっぷりであろう。この時に記載するSやOは問1から一貫性を保っていると良いと言われているが実際のところは不明である。つまり、問1で「自社の強みを答えよ」という問題に対して解答上は高い技術の話を一切書いてないのに、最後の戦略を問われる問題で「高い技術を活かして~~~」と書くと、「お前、問1でそれ強みって言ってなかったじゃん」ということになるわけである。確かにごもっともであるのだが、他方でそれがどこまで採点要素として影響するかは不明である。

なお、この上記公式において基本的にSとOを主軸に考える事が多いが、多面的な回答をするにあたって、Wについて「弱みを克服してプラスにつなげる」という趣旨で記載が可能である。例えば「生産計画を精緻化し在庫効率を向上することで、コストを削減する」というような書きっぷりである。(つまり、在庫が過剰で在庫効率が悪いという弱みを持っている前提ということである。)もしTを使う場合は、「タピオカブームが終焉しているため、飲食業から新事業へと資源を投下する。」というような文章になるであろう。

そのほか、成功要因や失敗要因を問われる場合もSWOTの軸からそれぞれ考えると、回答に広がりを待たせられるであろう。(成功要因であればSとO、失敗要因であればW、T)

S強みW弱みは内部的な要因(ミクロ)、O脅威T機会は外部的な要因(マクロ)

よくある回答パターン「O・Tの状況下でSを活かしてWを克服してXXを向上する」

経営多角化

一般的に企業、特に中小企業においては、限られたリソースをどう有効活用するか、という観点が必要となる。つまり、あれもこれも手を出して資金や人材が不足してしまっては元も子もなく、やるべきは自社の強みを活かして、ニッチな市場を開拓し、一種の独占状態を作り出すことで他社との差別化をし、優位性を築いていくことである。

しかし、そういったニッチな強みもいずれは陳腐化してしまったり、競合が出てくる可能性があり、ずっとその状態で安定できるとは限らない。そのため、時には経営を多角化し、事業を水平に拡大していく必要にも迫られていく。

有名なのはアンゾフの成長マトリックスであろう。

引用元:「アンゾフの成長マトリクス」 | 経済産業省 中小企業庁

左上から改めて整理する。

1.市場浸透戦略(既存製品*既存市場)

いままでの市場に、既存の製品やサービスを投入して、売上高や市場シェアの拡大をめざす戦略。市場浸透戦略では、製品の認知を上げたり、購入意欲を高めたりすることが大きな課題となり、戦略の主な目的になる。

ある意味オーソドックスな戦略と言えるだろう。

2.新製品開発戦略(新製品*既存市場)

いままでの市場に、新しい製品やサービスを投入して、売上を拡大しようとする戦略。既存市場のニーズに対応した製品やサービスを開発すること、競合と差別化を図ることができる製品やサービスを開発すること、それができるかどうかがポイントになる。

例えば、一眼レフカメラ市場に対してSONYがミラーレス一眼カメラを投入して一気にCANONやNIKONと差別化したようなものがある。

3.新市場開拓戦略(既存製品*新市場)

既存の製品やサービスを新しい市場に投入する。その市場に競合がいる場合は、商品力だけではなく、営業力・販売ネットワーク等の「売る力」が勝負を左右することも多くなる。既存製品の海外進出・海外展開は、新市場開拓戦略の一例と考えられる。

例えば化粧品を男性向けに売る、日本で売っていたものを海外で売る、子供向けの商品を高齢者向けにして売る、といったものがあるであろう。

4.多角化戦略(新製品*新市場)

新しい市場に新しい製品やサービスを投入する戦略。多角化戦略は、ほとんど経験のない市場で新製品を投入するため、マーケティングのコスト、製品・サービスの開発コストがかかるなどのリスクがある。リスクがあっても新しい収益源を求める時、または求めなくてはならない時に、ハイリスク・ハイリターンの多角化戦略がとられる。

代表的なのは富士フイルムであろう。現在ではフィルム事業からの類似であるイメージング事業(カメラやプリンタ等)と、それとは関連性がないヘルスケア事業・マテリアル事業で成り立っている。

さて、アンゾフの成長マトリックスのおさらいをした上で特に多角化について言及していく。経営多角化をしていくにあたっては、既存事業との類似性がある分野での多角化と本当に全く無関係の事業に対する多角化があるであろう。

前者においてはシナジー効果の創出が期待できると言えるだろう。例えばアルコール飲料を製造している会社が、子供向けの清涼飲料を開発する場合を考えると、大人向けに対して子供向け、アルコール飲料に対して清涼飲料と新市場・新製品という扱いになるだろうが、広い意味では飲料ということで共通点がある。そのため、ある程度既存ノウハウや販売チャネルが活用できるだろうから、これらを活用して新規顧客を開拓できるというわけである。特に、工場に余力があるので稼働率を上げたい、事業再編等により人員に余力があるという場合にはうってつけと言えるだろう。これらの余力のことを組織スラックという。

後者においては経営上のリスク分散が期待できるであろう。例えば本業が飲料メーカーだとして、その傍らで購入した土地・建物を活用して不動産事業をしていた場合、万が一飲料事業側で大きな損失を被っても、その業績には左右されないであろう不動産事業側の収入で会社全体としては損失を補填することができ、結果的にリスク分散を期待できる。ただし、本業ではないといえども、事業として抱えている以上ある程度の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)は不動産事業にも割かないといけないし、なんならそのせいで専門性が低下して本業が疎かになってしまう可能性もありえる。

これらのバランスをうまくとって多角化戦略を進めていく必要があるであろう。

以上をまとめると以下のようなメリデメに整理ができる。

メリット:シナジー効果創出、経営リスクの分散、組織スラック活用

デメリット:経営資源分散、専門性衰弱

同族経営・オーナー企業

通常、中小企業においては社長が株主となり、会社としての所有権を保持しつつ、経営も担うという例が多いであろう。また、社長の親族に株式を譲渡することで、同族で会社の所有権を保有することもよくあることである。

このような状態においては、当然議決権としても誰にも邪魔されずに意思決定が行えるため、所有者と経営者が一体化している状態といえる。その場合、ある意味会社を自分の持ち物として自由に扱うことができ、これにより自分の都合良いように会社を運営できるため、会社運営上、即断で何か大きな変更をする場合や、逆に目先の利益ではなく多少赤字が出ようが長期的に会社を変えていくような場合に、誰にも邪魔されずに決定していくことが可能となる。

しかし、この状態においては第三者的な監視が入らないため、その決断が正しくない場合に仕組みとしてそれを正す機会が提供されない。もちろん、有能な部下が助言するような組織であれば良いのであろうが、オーナー社長という最大権限者のもとで進言するというのは現実的に難しいといえるであろう。単に経営判断がイマイチというだけであればまだマシだが、その判断が法に抵触するものであったり、企業倫理・コンプライアンスとして問題がある場合には、社会的にも影響を及ぼすことになる。(ビッグモーターが良い例であろう)

また、同族経営・オーナー企業における次期経営者は基本的にその同族・血縁から選ばれることが一般的であるが、必ずしもその血縁者が経営能力に長けているとは限らない。特に超絶有能な社長が一代で成り上がった場合などは、後継者の力不足で弱体化したりもしくは無理やり維持しようとするあまり無理な経営となってしまうことは十分にあり得る。(やはりビッグモーターが良い例であろう)

以上をまとめると以下のようなメリデメに整理ができる。

メリット:意思決定が早い、長期視点での経営計画が立てられる

デメリット:組織硬直、次期経営者の能力不足、ガバナンスの弱さ

所有と経営の分離

上記の同族経営やオーナー企業に相対する概念が所有と経営の分離あろう。そのため、メリデメは同族経営・オーナー企業と逆になるといえる。

所有と経営の分離においては株式は社長や血縁者ではなく、第三者が保有することになる。つまり会社としての所有者はその第三者で、会社の経営・運営が社長であったり役員であったりするわけである。そのため、所有者からすれば、自分の持ち物である会社に対してその経営という実務を社長に委託しているという関係になる。もし社長がアホで会社として誤った経営判断をするようなことがあれば、株主総会決議の取締選定にて否決をすることで容易に社長(代表取締役)を交代させることができるため、そういった社長の誤判断による経営危機が仕組みとして発生しづらい構造となる。当然、こういった監視の目が入ることで組織統制(ガバナンス)が保たれていくことにもなる。

また、同族経営における後継者問題についても、所有者が分離して第三者という視点にたてば、社長を同族とするこだわりなんぞ全く無いため、客観的に経営者として優れている人物を社長(代表取締役)として任命することができる。

ただし、株主というブロックする存在がいる以上、会社としてリスクを負ってでも迅速かつ大きな意思決定をすることが難しい。また、株主はなんのために株式を保有するかというと、配当を受け取ったり、高まった会社価値が反映された株価を売却することで差益を得るためである。そのため、株主を気にするあまり短期的な利益の追求にとどまってしまい、長期的に取り組みたい経営方針に対する理解が得られにくい状況となってしまう。

以上をまとめると以下のようなメリデメに整理ができる。

メリット: 適任経営者の選定が可能、ガバナンスが効いた経営体制

デメリット:意思決定が遅い、近視眼的な経営

M&A(売却側)

日本においてはM&Aというとあまり良いイメージが持たれていなかったが、最近はベンチャー企業の台頭や高齢化に伴う事業承継などにより少しずつイメージが改善されてきたであろう。

企業・会社というと抽象的で目に見えないため実態が把握しづらいかもしれないが、株式という形で所有権があり、登記という形でそれが明記されている。特に中小企業においてはその会社を築いた社長が高齢化に伴い、今後その会社をどうしていくか、という事業承継の観点が出てくる。同族経営であれば血縁者に承継をすることが前提であろうが、それにふさわしい血縁者がいなかったり、また現在働いている従業員にも経営者としてふさわしい人物がいなかったりすると、会社をどう存続させていくかという問題に突き当たる。もちろん会社を潰してすべてパーにすることも可能ではあるが、そこで働く従業員は生活がかかっているため、安易にそういった判断を取ることは難しいであろう。

そうなるとこの会社を誰かに譲っていく必要がある。その際に株式を譲渡して経営権を渡すことで会社を承継することとなるわけだが、ではその株式の譲渡先、つまりは株式の売却先は誰でもいいのかというとそう単純にはいかないであろう。例えば野菜を加工する会社を不動産事業の会社に売却したとして、果たして今後の経営は安定的にうまく回るであろうか?とてもだが不動産事業の会社が野菜加工のノウハウがあるとは思えず、今後の経営がうまくいくとは言えないであろう。

つまり、M&Aにおいては会社を買う側だけではなく、売る側としてもきちんと売却先の相手を見定めないといけない。仮に高いお金を出して株式を買ってくれる相手先がいたとしても、果たしてその会社に譲渡した後、自分たちが今までやってきた事業や企業文化、雇用は守られるだろうか?そういった見定めをした上で友好的に売買を成立させていく必要があるであろう。このような見定めのことをデューデリジェンスという。デューデリジェンスはどちらかというえば買う側が使う用語ではあるが、この用語自体は注意義務という意味合いになるので、売る側としても気に留める必要がある。

また、事業承継以外においては戦略的に部門を切り離すためにM&Aをされることもあるであろう。例えば自社で不採算部門を抱えていた場合にこれを自社で抱えるよりは他社に売って、他社の部門として今後経営していくほうがシナジー効果を生み出し、結果的にWin-Winとなるような場合である。このようなことをするのはそれなりに大きな会社となるわけだが、例えばある製造業の会社にある情報システム部門について、その会社の役割においては内部システムの保守やツール開発といった内部業務の効率化支援にとどまっており、外部のシステム受注をするようなプロフィットセンターの役割およびそれをするノウハウが無い場合、その会社としてはコストセンターとして抱えてしまうこととなる。これに対して、あるシステム会社その会社を買収し、技術的なノウハウを手に入れ、そのシステム会社にて受注した案件の対応をする役割を担ってもらうことで、システム会社からすれば収益貢献に繋がる期待が持てる。

となると、場合によってはここでWin-Winの関係が築けるわけである。製造会社からすればコストセンターを切り離し収益改善につなげることができ、システム会社からすれば自分たちの収益貢献のための戦力としてシナジー効果を生み出せることとなる。特に製造会社が資金繰りに困っているような場合であれば、システム部門を切り離して事業譲渡することで資金流入を実現することができる。

さて、ここまではM&Aがうまくいく場合を前提としている。やはり、何年、いや何十年とその会社が積み上げてきた文化や風習がある中で他の会社に売り渡すとなると、少なからず歪が生じてしまうであろう。いくらデューデリジェンスをしているとは言え、やってみないとわからない問題というのは多々あるものである。

売却側は買収されたことで新しい会社の一員となるわけで、企業文化や風土だけではなく、実務的に屋号(会社名)や人事体系、給与面、残業時間、働く場所といった雇用条件も変わっていく可能性がある。日本においてはこのあたりの雇用条件はステイするような考慮がされるが、長期的にみれば人事異動やその会社の方針変更などは当然発生するわけで、それによって買収当初は元の雇用条件が維持されるにしても、徐々に相手の会社に染まっていくであろう。もちろんそれがプラスに働くこともあると思うし、というかその前提でM&Aをするわけだが、やはり従業員1人1人の都合や思いまで汲み取りきるのは現実的に厳しいわけである。これにより、従業員の士気が低下したり、労働条件変化による離職に繋がる可能性もある。

以上をまとめると以下のようなメリデメに整理ができる。

メリット:不採算事業の切り離し、資金流入、後継者問題の解決(事業承継)

デメリット:モラールの低下、労働条件・労働環境の変化よる離職

M&A(買収側)

買収側は基本的に売却側の反対になるわけだが、こちらの観点で詳細に記述する。

まず、買収側は何を目的として買収するかである。売却側は後継者がいない、資金が不足しているといったネガティブな課題からスタートすることが多い(と思われる)が、買収側はシナジー効果や弱みの補強、低コスト(資金面・時間面)で事業構築といったポジディブな狙いをもって買収をしかけるであろう。

一部の投資ファンドのような収益を期待した買収を別として、実務的なメリットを前提とした場合、例えばある会社が中国に新市場開拓するとした場合、1から中国に拠点を開設し、現地の中国人を雇い、本社のノウハウを教育し、現地のマーケティングを行い…ということをやっているとまともに事業化するのに数年はかかってしまうであろう。昨今の目まぐるしいスピードの変化に対応していくにあたって、このような数年がかりの準備が許容できない場合、自分たちで1から作り上げるより、現地にある自社と親和性の高い企業を買収して自社の一部としてしまったほうが手っ取り早いわけである。もちろんこれは新市場開拓だけではなく新製品開発戦略や多角化戦略でも同じことが言えるであろう。自社にない技術やノウハウが必要な場合に、1から構築せずその会社ごと買収してしまうということである。

例えば代表的なのはGoogleを初めとした米国の大手企業である。Googleが自社で1から開発した事業はほとんど無く、YouTube、Google Map、Android等々、これらのサービスの元となる技術は別の会社で開発されたものである。これをGoogleが企業買収し、Googleというプラットフォームの上で一元的に扱えるようにしたことでシナジー効果を生み出すことに成功したものである。そのため、シリコンバレー系スタートアップにおいてはこういった巨大企業にExit(売却)するというのが1つの明確なゴールとなっている。日本ではかつてM&Aでの売却をすると身売りだとか裏切りだとか言われたりもしており、今でもそういった考えを持つ人が一定数いるが、起業して会社を育て高い価値をつけて巨大企業に売却する、というのは1つの成功モデルとして米国や日本のスタートアップ界隈では認知されている。

さて、このように買収がうまくいけばいいのだが、現実的には難しい面もある。これは売却側の話とも通ずるが、買収することで異なる組織文化の人員を受けれていかなければならない。特に日本においては人材の流動性が低く、元の会社への帰属意識が強い従業員を新会社の文化や組織風土へ染め上げていくのは決して簡単ではないだろう。当然、これらの社員も含めて新会社としてはうまく公平に扱っていかなければならない。M&Aではないが、金融機関の統合において元三井だとか元三菱だとかで頭取がどうなる役員構成がどうなるというのがニュースになるように、このような組織の対立というのは、「同じ会社だから仲良くすればいいじゃん」というのが通じず、かなり根が深い問題になり、結果、組織として対立し、一体感を出せずに買収後に思ったようなシナジー効果が出ない、ということもありえてしまう。

また、現実的な問題として買収する以上、それ相応の資金が必要となる。ある程度のキャッシュリッチでないと、どんなに魅力的な会社があっても買収はできない、いや、魅力的な会社であればその分企業価値も高いのでやはり多額のキャッシュが必要となる。株式交換などでうまくキャッシュ流出をさせずに買収していくことも可能ではあるだろうが、キャッシュisキングであるのは普遍的な事実であろう。

メリット:シナジー効果、弱みの補強、低コストでの事業構築

デメリット:組織文化の違いによる対立・従業員の摩擦、多額資金の流出

子会社化

どちらかと言えば中小企業は子会社側の立場になるであろうが、子会社を設立する目的やメリットはどういったものがあるだろうか。

経営多角化において元々の会社におけるコア要素とは少し異なるような事業があった場合、それを本社側の事業としていくより、子会社化して、その事業に特化させる。これにより上記で記載した多角化のデメリットをある程度緩和することができるであろう。例えば、本業は金融業の会社であっても、そこのシステム部門で蓄積したノウハウや技術をもとにシステム開発についても事業を展開したい場合、本体側の事業の一貫とするより、子会社として切り離しXXシステムズのようなシステム子会社としていく方が、システム開発により特化した会社として強みを発揮していくことができる。

そして、そのシステム子会社としての利益責任が明確となる。つまり、本社側におんぶにだっこにならず、その子会社として利益を上げていかなければならいという明確なミッションが生まれてくるであろう。また、経営的な観点で言えば、本体側で様々な事業を抱え巨大化していくに比例し、迅速な意思決定がしづらくなっていくが、子会社単体としてであれば規模が小さい分迅速な意思決定が行いやすく、立て直しだったり大胆な政策を打ちやすくなるであろう。

デメリットとしては、人事や総務といった間接部門が子会社としても必要となるため、これらにかかる諸経費や人的コストが余分にかかるといった機能重複の問題に加え、本体とはあくまで別会社となってしまうことでのセクショナリズムが生じたり、また、本体側のルールや統制が効きづらくなってしまうため、必要に応じて本体側から出向者を派遣し、品質を一定化するような施策が必要となるという点である。

メリット:専門性の発揮、利益責任の明確化、意思決定の迅速化

デメリット:間接部門の重複、親会社とのセクショナリズム、統制の低下

組織構成レイヤー

機能別組織

機能別組織の具体的な例としては、営業部、生産技術部、製造部というようにそれぞれの役割が縦割りで組織化されている場合である。例えばある素材メーカーにおいて繊維、金属、プラスチックの素材を扱っているとした場合、営業部では繊維も金属もプラスチックも売るし、生産技術部は繊維も金属もプラスチックも扱うし、製造部は繊維も金属もプラスチックも製造するであろう。基本的には営業1課、2課のように部の中で課が細分化され、それぞれの課で繊維・金属・プラスチックのように分かれるであろう。

このような組織体においては、例えば生産技術部においては繊維だろうが金属だろうが生産技術に特化して業務へ取り組むことができるため、例えば横断的な技術や生産計画が必要となった場合にはその専門性を発揮してより先進的な開発ができたり、全て共通化して一気にやることでの効率化(規模の経済)が望めることになるだろうし、他にも生産技術部内での人材交流によるシナジー効果なんかも期待ができる。また、営業なら営業、生産技術なら生産技術、製造なら製造でそれぞれの役割に応じた組織体となっているので、組織統制も取りやすいであろう。

他方で、きっちりと縦割りになるほど組織としての対立構造が生まれやすい。例えば営業と開発の仲が悪いというのはあるあるである。納期や技術的難度といった開発の都合を考えず売上や顧客リレーションを目的に安易に案件を取ってきてしまうことで恨まれる営業、逆に立場からすればお客様のために懸命に動いているのに何かと言い訳を並べて望みどおりにやってくれないことで恨まれる開発。本来は協力しあって、より高い付加価値を顧客に提供していくべきだが、組織が分かれるとどうしても自分の都合を優先的に考えてしまい、壁が生まれてしまう。

また、会社単位での大きな意思決定を行う場合、営業部・生産技術部・製造部すべてを統括したトップ層で物事を決めていくことになるため、どうしてもその分だけの意思決定プロセスを経ることになる。つまり、迅速な意思決定を行いづらいという状況になってしまう。規模が小さめの中小企業であれば、ワンマン社長がこのあたりをリードして迅速な意思決定も可能であろうが、ある程度の規模になっていくとワンマン社長だけでまとめ上げていくのが難しくなっていくだろう。

加えて、利益責任が不明確になることもデメリットの1つと言えるであろう。例えば製造部単体では基本的にコストしか見ないことになるだろうから、売上・利益という観点が希薄になってしまう。そのため、例えばプラスチック素材に関する利益を上げたいとなった場合、製造部単体でコントロールするのではなく、売上部分は営業部で、コスト部分は生産技術部と製造部でそれぞれ分担していくことになるが、これらを統括してセグメントとしての利益を管理する部門が無い状態となってしまう。

その上、各部が独立していることで、そこで出世した人は当然その部のスペシャリストととなるため、全社横断的なマネジメントができる人材として育ちにくく、その後全社マネジメント的な役割となっても、自分の部を中心とした狭い視野でしか物事を判断できない人材となってしまう可能性がある。

メリット:専門性の発揮、規模の経済の発揮、組織統制が取りやすい

デメリット:セクショナリズム、トップマネジメント負荷が高く意思決定が遅い、利益責任が不明瞭、全社横断的なマネジメントが育ちにくい

事業部制組織

機能別組織におけるメリデメと逆になるのが事業部制組織である。上記の例を踏襲すると、例えば繊維部、金属部、プラスチック部があり、その中に営業・生産技術・製造を担う組織(課等)がぶら下がる形となる。もちろんこれはこれでセクショナリズムが無いわけではないだろうが、各部においては営業と生産技術と製造が同じ組織の一員として協力しあっていくことが図れる。また、各部単位がある意味それぞれが中小企業のような状態となっているため、例えば大きな意思決定をするにしても、その部単位で現場の状況に合わせた決定を下すことが可能となり、小回りが利く状態となる。加えて、部が中小企業のような状態ということはそこの部長としては中小企業の社長同等のマネジメントや権限があると考えられ、中小企業規模での全社横断的マネジメントを行うことができる。すなわちこれを通じて将来的な全社的なマネジメントを行える人材の育成にも繋がると言えるだろう。これらを通じてトップマネジメント層の負荷が軽減される見込みがあるため、トップマネジメント層はより中長期的な戦略に注力をできることとなる。

ただし、たとえば総務関連の業務などある程度他部門とも共通的に実施できるような業務がそれぞれの事業部に必要となり、このような間接部門のコストが重複して非効率となる可能性がある。その他、研究開発などにおいて、機能別組織であれば生産技術部門で開発した成果を繊維、金属、プラスチックでそれぞれ共有することができるだろうが、事業部制組織の場合、それぞれの部内での研究開発となってしまうのでこのような横展開をするにはきちんと共有できる仕組みを構築していかないといけない。

また、各部門が中小企業的になることで、各部において利益責任が明確化となる。例えば繊維部において、営業・生産技術・製造が一体となって売上向上とコスト削減に取り組んでいくことで収益向上に繋げるにあたり、それらを統括するのはそのまま繊維部の部長ということになる。そのため、繊維部としてセグメント利益を明確に管理することが可能となる。一方で、これがその部での最適化・短期的な利益追求となり、必ずしも全社的な最適化・利益追求とならない可能背が出てくる。

メリット:現場の状況に応じた対応が可能、トップマネジメントが戦略に注力、次世代管理職人材の育成が可能、利益責任が明確化

デメリット:購買などの間接部門や研究開発が各部門間で重複、部門間競争が激化し全体最適がしづらい、短期的利益判断に陥りやすい。

マトリクス組織

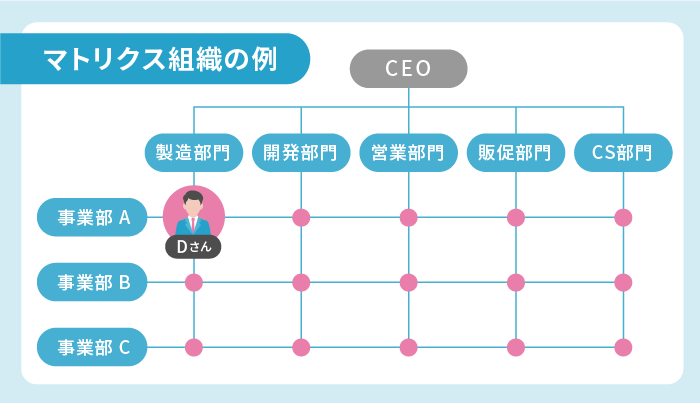

基本的な組織構造としては機能別組織か事業部制組織となるが、例外的なものとしてマトリクス組織がある。これは網の目状に部門を配置するような仕組みとなっており、現実的に採用している例は少ないだろう。

引用元:

【図解あり】マトリクス組織とは|特徴とメリット・デメリット解説 | d's JOURNAL(dsj)- 採用で組織をデザインする | 組織文化・働き方

上記例では縦が事業部A,事業部B・・・となっているが、例えばこれを地域別に、東日本、西日本、海外というような形で分類することが可能であろう。そうすると上記Dさんは東日本の製造部門の担当ということである。つまり、今回地域の軸で縦軸を記載したが、縦×横での掛け算で組織が増えることとなる。これにより範囲の経済として、様々な事業を広げていくことや、網の目になることでコミュニケーションの接点が増え情報共有も迅速化しやすくなると考えられる。またこういった組織である以上、組織間対立(セクショナリズム)は起きづらいと考えられる。

しかし、これだけの組織ができてしまう以上、命令系統が混乱したり責任の所在が不透明になってきてしまうであろう。例えば上記Dさんは製造部門の担当として動けば良いのかそれとも東日本の担当として動けば良いのか曖昧となり、もし、それぞれの上司があべこべなことを言っていた場合にはかなりめんどくさい立場に置かれるだろう。こういったことをきっかけに意見の対立や組織としての不和を導いてしまう恐れがあるといえる。

メリット:範囲の経済を追求しやすく、情報共有が迅速化しやすい、セクショナリズムの防止

デメリット:命令系統が錯綜し責任の所在が不鮮明になり、意見の対立が発生しやすくなる。

外部連携

中小企業というのはどうしても規模が小さいがゆえに力が弱い。しかし、そういった中小企業であっても外部機関と連携をしていくことでより高い付加価値を生み出し、他社との差別化へと繋げていくことが可能である。ここでいう外部機関というのは、商工組合のような地元企業との連携であったり、大学や研究機関との共同開発といったものである。

地元との連携であれば、例えば食器を作っている会社がいたとして、地元の料理店とコラボして自社の食器を使ってもらう、といったことである。これを通じてその地元料理点に訪れた顧客に対して自社の食器を間接的にアピールすることができる。その他、製造業においては地元企業で製造した部品を元に組み立てを行い出荷するような場合、入荷における輸送コストを抑えることが期待できるであろう。特に海外から輸入しないといけないような部品が地元から供給されるとなれば、仮に部品の価格が多少高くても輸送費用や輸送にかかる時間および供給の安定性を加味した場合、地元からの供給の方が利があると考えられる。

共同開発においては技術提携を行い、大学や研究機関で開発した技術を自社に転用し量産化をしていく。これらの技術を蓄積していくことで他社に負けない技術力を高めていくことができるであろう。また、こういった共同開発においては公的助成金の活用ができたりもするので、それらを活用して資金面でも有利に進めることが期待できる。

地元との連携、共同研究、補助金活用

OEM・ODM

アルファベット3文字でかっこよく書いているが、要は外注のことである。OEMとODMの違いは以下の通りである。

OEM:Original Equipment Manufacturing

企画・設計・販売は委託元が行い、製造を委託先にて実施する。要は製造工程のスマイルカーブにおける最下層部を外注することである。ODM:Original Design Manufacturing

企画・販売は委託元が行い、設計・製造を委託先にて実施する。

つまり、OEM,ODMは設計を委託するか否かの違いである。いずれにせよ、診断士二次試験ではこの違いまで詳細に問われないので、OEMやODMの細かい違いまでは言及せず、製造工程を委託すること全般について記載する。

一般的に製造業のスマイルカーブにおいて、一番利益率が低いのは、製造工程と言われているそのため、ブランド力の高い大手企業であるほど、なるべく企画や設計・マーケティングに特化し、製造部分は委託していくことでコスト削減をしていくこととなる。特に製造工程において大量生産するにあたっては工場や人など設備や人的資源への投資が必要となっていくわけ、大手企業側はそれを抱えるとそれだけで固定費が発生してしまうため、自社ではそういった設備は保有せず、それら生産を専門とする企業へと委託したいのである。

他方、委託先となる工場を持つ企業側のメリットとしては、その大手のブランドや設計に相乗りして自社製品を売り込むことができる。つまり、設計やマーケティングのコストがかからず、ただひたすら製造していくことで売上を伸ばしていけるというわけである。一般的には上流工程となる企画・設計ほど斬新なアイディアや創造性といった高度な知的労働が求められ、製造工程など下流工程ほど決められたルーチンをこなす肉体労働が求められることになる。

力関係としては基本的に委託元となる大手企業のほうが強くなることが一般的であるものの、OEMもレベルが上ってくると製造工程側に唯一無二の技術力やノウハウが蓄積され、大手側としてその製造会社に委託しないとそもそも製品が作れないという事態が発生する。代表的なのが半導体メーカーのTSMCである。TSMCの半導体における製造工程はもはや単なるルーティンではなく、高度な技術、設備により生み出されるものであり、世界中の大手IT企業やメーカはTSMCの技術無しでは自社製品をリリースすることができないのである。

ただ、これはどちらかといえば例外で、基本的に委託先となる工場は、それなりに設備が必要であったりノウハウが必要であるものの、そういった工場は日本国内に限らず中国を初めとした世界中に存在しており、過酷な競争に晒されているわけである。そのため、大手企業からすればコストカットのために委託先を日本から海外の工場にするなど、状況に応じて委託先を替えていくことが可能となる。つまり、大手企業からすればブランドや機能に大きく影響する企画や設計をしっかり抑えておけば、あとは誰が作ろうが同じ、という状況にしているのである。もちろん、委託先が海外だとそれはそれで別のリスクが出るので、そういったリスクコントロールはつきまとうことになるだろう。

また、委託する以上、大手企業の設計情報などの各種情報が委託先に流出することとなる。これによりノウハウを獲得した委託先の工場が、これを元に自ら設計をし直し、リブランディングして売り出すといったことも考えられるであろう。このあたりは委託先・委託元の契約によりどこまでできるかは決められるであろうが、少なくとも委託元から委託先へ情報は確実に流出するのである。こういった情報流出の扱いの統制や管理を委託元はしてく必要がある。

OEM、ODMのメリデメ

委託元:製造工程における工場や人材といった固定費の削減ができる一方で、委託先への依存体質や機密情報の流出の可能性あり

委託先:大手の既存ブランドに乗っかって自社製品を製造可能、場合によってはそこでノウハウ獲得できる一方で、基本的には下請けとなり立場上交渉が不利となる。

人的資源管理レイヤー

中小企業診断士2次試験あるある語呂合わせであるが、事例Iの人事政策においてのフレームワークとして「茶化」がある。これは茶化そのものに意味があるわけではなく、それぞれの部首を分解していくと、サ ハ ホ イ ヒ に分けられるということである。そしてそれらは「サ採用 ハ配置 ホ報酬 イ育成 ヒ評価」という頭文字に該当するのである。

採用

企業は人が運営をする以上、人的資本が何よりも重要であろう。世の中のどんな会社も大抵は「うちの会社の宝は人です!」と言ったりするが、結局人が何かをする以上人が一番重要なのは間違いない。もちろん、他社には無い凄い設備や知的財産、ブランドといったもので差別化している中小企業ももちろん存在するだろうが、結局そういったものを活かすも殺すも最後は人である。

では、そのような人材をどのように確保していくか、または自社のコア業務ではないがゆえに、あえて確保せず外注するというのも1つの経営判断となるであろう。

まず、日本において一番オーソドックスなのは新卒採用であろう。高卒なり大卒なり院卒なり、学生生活を終業した人材を獲得し、1からその会社で育て上げて戦力化していく。その若さゆえに自社の考え方や自社の文化を素直に受けとめて、会社に馴染んでくれれば結果的に組織の若返りが期待できある。その他能力面では、斬新なアイディアの創発をしたり、伸びしろの多さから将来的にその会社を引っ張る人材へとなることが期待される。しかし、そのレベルに達するまではそれ相応の時間がかかることが見込まれる上、当然その間も給料が発生するので、成長してリターンを出せるようになるまでコスト面の負担も覚悟をしていかなければならない。

次に中途採用である。特に中小企業のように一般的に名前が知られている可能性が薄い企業にとっては、表面的な情報しか知り得ない新卒(学生)をターゲットにしていくのは現実的に難しいと言えるため、中途採用で人材を確保していくことが必然的に多くなると考えられる。また、中小企業では資金面での体力が無く、スピード勝負が付加価値にもなりえるため、じっくりと人材を1から育てていくことが難しい場合もある。そのため、中途採用の形である程度社会人経験を積んだ人材を受け入れることで、即戦力として活躍し、企業としては早々にノウハウ獲得することが期待できるわけである。当然、そうなれば育成にかかる費用面のコストも時間面のコストも節約できるわけだ。ただし、三つ子の魂百までではないが、新卒で入った会社の文化や風習に慣れてしまった人材が転職により環境が変わることとなるため、仕事の進め方や組織風土が合わず、それまでその会社が持っていた組織文化をうまく継承できない可能性が出てくる。ただし、これにより悪い組織文化を壊すきっかけとなる可能性も鑑みれば、これが必ずしも悪いことかは別問題とも言えるであろう。

また、必ずしも人材確保は自社社員としての採用にとどまられない。非正規雇用という形で、特定の期間だけ、特定の業務だけを委託するような形で雇用することも可能である。分かりやすく言えばパートやバイトである。特に繁閑が激しい業界などにおいては、閑散期まで繁忙期並の人材を抱えてしまうとかなりのコストオーバーとなってしまう。そのため、必要な時に必要な人材だけを確保していく最適化が求められるであろう。その場合、安定的な雇用を前提とする正規雇用ではなく、短期的・限定的な働き方を前提とする非正規雇用を行うこととなる。これにより繁忙期の人員増強を行うことであったり、また、雑務のような仕事を割り振ることで、正規社員が本来行うべき本業に注力をできるようになっていく。ただし、非正規雇用はその働き方や責任範囲においてはどうしても正規社員に比べるとコンプライアンス意識や仕事に当事者意識は低くなってしまうため、扱いを誤ってしまうと企業倫理に抵触するような自体が起きたり、またそういったことが起きないような管理面の負担を正規社員に強いることになってしまい、結果的に正規社員が本業に注力できないということになってしまうかもしれない。また、そういった人物に企業独自のノウハウを教え込むことになるので、企業情報が流出するリスクも抱えることとなる。

さらに言えば、外注・アウトソーシングも考えようによっては人材戦略の1つと言えるであろう。基本的なメリデメは非正規雇用と同様といえるが、外注の方がより外向きとなるので、自社にノウハウが溜まらず、その外注先企業に依存しないと業務が成り立たなくなる恐れが出てきてしまう。ただし、外注先企業としては会社として仕事を受ける立場である以上、非正規雇用のようなコンプライアンスの意識の低さについてはマシといえるであろう。(契約上は請負契約となると思われるため、派遣契約のような人員管理の責務は発生しないはずである。)

以上を整理すると以下のようになるといえる。

新卒採用:組織若返り、柔軟な思考、組織文化継承ができるが、育成コスト・時間がかかる。

中途採用:即戦力、育成コスト小だが、組織文化継承に馴染まない。

非正規社員:繁閑に応じた調整、正社員は主業務に注力できるが、ノウハウ流出リスク、モラル・統制管理負荷増加する。

配置

どんな組織であれ、人材活用に当たっては適材適所が必要となる。能力がある人でも、その能力を活かせる職場に配置することで、より高い付加価値を生み出せるようになるだろうし、逆に本人に合わない職場に配置してしまうとパフォーマンスが発揮できず、下手すると退職へと繋がり、企業として貴重な人材を失う結果になりかねない。

また、適切な職場に配置された上で重要となるのは適切な権限委譲である。権限を移譲すればいいかどうかというのは程度にもよるだろうが、一般的に能力が高い人物ほど一定の権限を移譲し、その人物の思うがままに仕事をできる環境を整備することが必要となる。もっと具体的に言えば、ヒト・モノ・カネを自由に使える状態にしてやることで、例えばその社員がやりたい業務を本人の責任下でできるようになるということである。のびのびとやりたい仕事をしたいという前向きで有能な人物であれば、これにより強い動機を得られることであろうし、管理職であればこういったリソースを活用してマネジメントしていかないといけないので、例えば今後幹部候補を育てる、というような場合には積極的に権限を移譲して、マネジメントスキルを向上していかねばならないだろう。ただし、権限を与えられるということは責任が増えるということであり、これがプレッシャーとしても作用する。そのため過剰に責任を与えて潰れてしまっては元も子もないので、あくまで"適切な"権限委譲を検討し、責任の範囲を明確化しておくことが重要であるといえる。

また、採用の箇所にも重なるが、コア業務・ノンコア業務の割り振りも配置の一種として考えられる。人材配置として正社員はコア業務を担当し、ノンコア業務は非正規雇用社員や外注先に委託するといったことである。

以上をまとめて以下のように整理する

能力に応じた適切な配置・ジョブローテーション

権限委譲による意欲・モラールの向上や管理職の育成

権限と責任の一致/明確化

報酬

報酬は人が働く上で最も重視している要素といっても過言ではないであろう。もちろんなぜ人は働くのかという問いについての答えは様々であるが、では報酬無しで働くか?と言われた場合、それについてYESと答える人はいないはずである。昨今はボランティア活動なども盛んではあるが、こういった活動も本業があってこそであり、やはり働く以上、一定の金銭を対価として受け取らねば生活がなりたたなくなってしまう。

一般的に日本企業においては年功序列を前提とした雇用体系となっている。この場合、一般的に新卒時の給料が一番低く、年次を重ねるに連れて徐々に給料が上がっていく仕組みとなる。つまり、極端なことを言えばバリバリ働いている若手より、ろくに仕事をしないベテラン社員の方が給料をもらえる可能性がある制度である。そのため給料は仕事の対価としてもらうべきという考えに基づくと不公平感があり、また、一度就職すると下手に転職するよりもその会社に長くいたほうが確実に給料が上がる(極論を言えば真面目に仕事をしなくても給料が上がる可能性すらある)ことから、人材の流動性が低くなるため昨今では批判されがちである。特に優秀な人材ほどこの制度はもどかしいものとなるであろう。ただし、必ずしもこれが一概に悪いとも言えない。例えば人材の流動性が低いということはそれは離職率が低いということであり、特に長期的な人材育成をする場合には適していると言える。また、必然的に他の社員とも長期間共にしていくことになるため、チームワークや連携強化にも繋がっていくであろう。そういった中では若手の教育体制も整っていくため、育成スキームが組織的に確立できる。

年功序列型と相対するのが能力主義・成果型報酬制度であろう。基本的なメリデメは年功序列の反対となる。成果や能力に応じた報酬となるため、優秀な人材であればあるほど高い給料が望める。そういった人材からすればモチベーション高く仕事に取り組める制度であろう。ただ、世の中の人間が必ずしもみな能力が高いわけではないため、そこから落ちぶれてしまった人は当然報酬も最低限となるためかなり辛い思いをすることになると考えられる。加えて、配属された部署によっては外部環境により必ずしも個人の能力が成果に結びつかない場合があり、公平な評価を保つのが難しい場合がある。また、目先の給料につられて、短期的な利益追求となってしまう可能性がある。目先の数字を上げるために多少無理な営業をするくらいであればまだ良いだろうが、企業倫理に抵触するようなことをしたり、犯罪行為まで走ってしまっては本末転倒となってしまう。(ビッグモーターが良い例であろう。店長クラスで最高数千万円のかなり高額な給料であったが、その分だけ短期的な利益追求を求められ、例の事件に繋がるわけである。)

以上をまとめると以下のように整理される。

年功序列:長期的な人材の育成、離職率の低下、チームワークの強化につなげられるが、優秀人材が流出しやすい

成果型報酬:優秀な人材の士気を上げるが、公平な評価が難しく、短期的利益視点・個人主義に陥りがち。

育成

さて、企業における人材の重要性は既出のとおりであるが、人材をどう育成していくか、ということが必要になる。優秀な人材であればほっといても自ら課題を見つけ、それに取り組み、勝手に育っていくものであるが、それに頼ってしまうと今後の事業運営に当たっては優秀な人材を見つけられないと詰むということになる。もちろん、様々な人材がいる中でそういったエースが一定数いて、そういった人材が事業の重要な部分を担っており、その人材に退職されると大打撃を受けるという事態は多かれ少なかれどのような組織でも抱えているものだが、そういったときにでもある程度耐えられるよう、組織的に人材は育成しておかねばならない。

まず育成において真っ先に考えられるのは研修である。企業において必要となる知識やスキルを体系的に学ばせるにあたり、それ用のカリキュラムや専任講師を用意し、従業員に受講させることで一定の基礎的な能力を身に着けさせることを狙いとする。ただし、研修で学ぶ内容はどうしても"お勉強"チックになってしまったり、現実の業務と乖離するような内容となってしまうことがある。

そこで基礎スキルを身に着けた上で取り組むべきはOJTとなる。On the Job Trainingの略で要は現場で叩き込めということである。仕事として必要な能力は何をすれば身に着けられるかというと、結局仕事をするのが一番早く確実で効率的なのである。寿司を握れるようになるには寿司を握るべきで、店の掃除をしたり玉子焼きを焼いたところで寿司は握れないのである。ただ、闇雲に仕事をすればよいというわけではなく、適切な指導者の元、教育を受けながら仕事を進めていくことでスキルを身に着けていくことになる。

なお、OJTの対義語としてOffJTがあるが、これは要は研修のことである。

評価

管理者にとって公平な評価ほど難しいものは無いであろう。公平には水平的公平と垂直的公平がある。前者は一律同じ評価を下すことであり、後者は能力などに応じた評価をすることである。つまり、同じ年次であれば全員同じ給料というのが前者で、優秀な成績を収めた人ほど高い給料というのが後者である。どちらが良い悪いということではなく、その程度次第であろう。一般的な会社においてはいわゆる基本給として前者を定め、賞与として後者を定めることが多いと思われるが、もちろん、基本給の中でもベース部分と業績連動部分に分けたりすることもあるだろうし、逆に賞与が一律横並びで同じということもあるかもしれない。

そして、評価において重要となるのは垂直的公平の部分であろう。水平的公平においてはみんな同じであるので、ある意味評価という観点は薄い。そのため、垂直的公平の観点としてどれだけその人物が組織に貢献したかを評価していく必要がある。例えば営業であれば受注した契約数のような数値の大小での貢献が分かりやすいであろう。その他、顧客満足度など顧客視点の評価基準など、数値的で透明性が高い評価であるほうが一般的には納得されやすいと考えられる。ただし、業務内容によっては数値的評価・公平な評価が難しかったり、また、必ずしも評価は給料・賞与として反映されるべきものとも限らない。例えば組織に多大なる貢献をした人には表彰をしたり、ねぎらいの言葉をかけることも一種の評価と言えるであろう。そこにおいては単に給料といった数値的なことより、人間関係が重要となるであろう。

客観的な評価基準、顧客満足度基準の評価、表彰制度

モチベーション・モラール

適切な組織というのは、上からの命令に沿って動く駒の集約ではなく、一人一人が主体的に考え、業務を推進していく組織であると考えられる。中には、力のあるワンマン社長が動かす中小企業において、カリスマ的な社長の判断と、それを適切に処理する部下という構図で企業が成長していくこともあるであろうが、それはそのようなカリスマ社長がいるから成り立つことである。当然、カリスマ社長の存在は永遠ではなく、いずれは引退することになり、その後任者は必ずしもカリスマ社長と同列になれるとは限らない。また、このような強力なトップダウンでのコントロールはある程度小さい組織であれば運営が可能であろうが、組織が肥大化するにつれて、カリスマ社長が見れる範囲も限界に達するはずである。そういった意味で、新しい事業を起こしたり、時代の変化についていったり、新しいイノベーションを生み出したり、といった会社の永続的な発展をしていくには、いかに自発的に組織が動けるようになるかが重要となるであろう。

そういった自発的に動かす仕組みとしては色々なアプローチがあるであろうが、ここではモチベーション・モラールに特化して記載していく。まず、そもそもの言葉の定義としてはモチベーションというのは個人における動機づけのことを指す。つまり、一言で言ってしまえば「やる気」であり、「(自分が)頑張るぞ!」という状態である。そしてモラールというのは組織における動機づけのことを指す。つまり、一言で言ってしまえば「士気」であり、「みんなで頑張ろう!」という状態である。当然、組織運営として目指すべき姿はモラールの向上ということになるであろう。なお、倫理である"モラル"はスペルが異なる別の単語である。(モラルはmoral、モラールはmorale)

モチベーションにしろモラールにしろ、これらを向上するにあたっての理論は、経営学的な観点だけではなく、心理学的な観点も入ってきたりする。診断士二次試験においてはそこまで問われないため、ここでは外発的動機と内発的動機の整理をする適度にとどめておく。

外発的動機

懲罰や報酬など外部からの作用により発生する動機である。つまり、懲罰であれば「怒られたくないから頑張ろう」であり、報酬であれば「お金がもらえるから頑張ろう」ということである。懲罰の反対であれば例えば感謝の言葉であったり、個々人に対する評価といったことも外発的動機と言えるであろう。報酬についても、反対の考えとしては負のインセンティブとして罰金などを課すことで「お金取られるからXXするのはやめよう」という、辞める方向への動機づけをすることができる。

試験においては基本的に前向きに組織をどう変えていくか、という話をしていくので、負のインセンティブに関するような話題や、懲罰に関する話題が出ることは無いであろう。というか、このご時世それを肯定するような会社はまさにブラック企業となってしまうため、試験として当然これらをモデルケースにするわけにはいかない。

ただし、例えば従業員のモラールを向上するために闇雲に給料を上げるということは、単純にコストを逼迫することになるためできない。では、コストを逼迫しない程度に適切に給料を上げるためにはどうする必要があるかというと、1つの観点して挙げられるのが成果型報酬となるわけである。その従業員の働きぶり、組織貢献に応じた報酬とし成果を出した従業員には相応の報酬を与えることで、個々人にとって十分な報酬が与えられ、結果モチベーションが向上し、個人のモチベーション向上が組織としてのモラール向上へと繋がっていくわけである。これはつまり能力に応じた評価、という言い方もできるであろう。会社において評価が一番反映される要素は報酬であり、ある意味評価=報酬という図式は成立するであろう。

もちろん、報酬以外での評価も可能であり、例えば表彰制度のように功績を称えることも施策の1つとなり得る。また、給料そのものを上げることではなくとも、福利厚生を充実させることも外発的動機となりあえるであろう。例えば産休育休制度の充実であったり、社内レクリエーションなどである。(まぁ今どき社内レクリエーションを喜ぶ人は稀であろうが…)

外発的動機におけるデメリットとして挙げられる点として、まず1つあるのはコスト面であろう。成果型報酬等でうまく調整するとしても、やはり一定のコストは覚悟しないといけない。今まで同じ、であれば外発的動機には繋がらないので、給料を増やす以上企業は負担が増えることになる。また、一度外発的動機を与えてしまうとそれに慣れてしまい、それ以上の成果を見出すのが難しいという点もある。給与面であれば上がった当初はとてもありがたられるが、やがてそれが当たり前となり、さらなる外発的動機を引き出すにはさらなる給与の引き上げが必要となってしまいキリがなくなってしまう。また、これに繋がる話として、短期的な動機づけにしかならないという点もある。せっかく給与を上げた直後はモラールが向上しても、すぐにそれに慣れてしまってモラールが低下してしまってはとても勿体ない状況と言えるであろう。そして、短期的な動機づけに関わるが、長期的な施策であったり、失敗のリスクを抱えるチャレンジが必要な場合には逆効果となる可能性があるであろう。とりわけ後者においてはチャレンジを評価する仕組みをきちんと取り入れないとチャレンジした人が損を被る形となり、誰もチャレンジをしなくなってしまう。

加えてこれはメリットの裏返しにもなるが、個人の能力に応じた評価は個人主義を生み出してしまう可能性がある。そのため、極端なことを言えば同僚を蹴落としてでも上がっていく方がより評価が高くなる可能性も生まれることとなる。これでは企業・チームとして成果を上げていかねばならない場合に、きちんとしたチームワークが形成されない可能性が生まれてしまう。その他、企業において複数の事業を抱えている場合にも不公平感を助長してしまう恐れがある。必ずしも皆が皆花形事業に配属されるわけではなく、例えばPPMでいう負け組に配属されてしまう人もいるわけだが、そこに配属された人はたとえ個人としてどんなに努力をしても成果を上げづらい環境となってしまうだろう。公平な評価制度のつもりで導入した成果型報酬制度がかえって不公平になるという矛盾を生み出してしまうのである。

賞与・給与による外発的動機、公平な評価

成果型報酬で能力の高い従業員のモラール向上が期待できる一方、コスト負荷や短期的な動機づけとなり、長期的な施策やチャレンジ精神を衰退させる。個人主義や複数事業間で不公平感を助長してしまう。

内発的動機

外発的動機と相対する概念となるのが内発的動機である。これはつまり、賞罰や報酬のような外部からの作用ではなく、自分の思いや信念から生まれる動機となる。つまり、「自分にとってやりがいのある仕事だから頑張る」「絶対にやり遂げたいから頑張る」ということである。逆を言えば「給料高くても仕事が全然つまらない」とか、「育休とか充実しているのは良いんだけど、そもそも仕事が全然自分に合ってないんだよなぁ」みたいな状態は内発的動機が低い状態と言えるであろう。

組織運営においては外発的動機付に頼るのは限界があるため、いかに内発的動機を喚起し、従業員一人一人にやりがいを持ってもらうことが大事と言えるであろう。しかし、やりがいというのは一人一人異なり、それらを引き出すというのは一筋縄ではいかない。ここでは一般的な事例をもとに記載していく。

仕事内容そのものに対するやりがい創出

仕事内容が合わなければ人間やる気が出ないであろう。やってもわからない仕事、自分の不得手な仕事をするより、自分がきちんとその内容を理解し、裁量を持って働けるということが重要である。そのためには適切な配置(ジョブローテーション)や権限委譲が重要となる。例えば「人と話すのは好きだが細かいチェックが苦手」という人材に対して、営業部門と品質管理部門があった場合にどちらに配置するべきか、というのはもはや言うまでもない。このようにな人に品質管理部門を任せて細々としたチェック業務を託しても、本人の能力が十分に発揮できず、やる気の喪失に繋がってしまう。

また、仮にやりたい仕事・部署に配属されたとしても、権限を大きく制限されてしまい、やれる業務がごく狭い範囲に限られてしまっても、その人の能力を活かすには物足りないものとなってしまうであろう。そのため、権限を移譲して、伸び伸びと仕事を任せるということが必要になっていく。

人間関係に対するやりがい創出

人間関係も仕事において重要な要素であろう。結局どんな仕事であれ、会社という組織に属する以上誰かと関わりながら仕事をしていくことになる。あらゆる事全てを一人でやるというのは現実的に時間や能力の制約上厳しいし、仮に個人事業主であったとしてもそこにはお金を払う顧客は絶対にいるわけで、全て孤独で仕事を成し遂げるというのは現実的にはほぼ無理であるといえる。

という中で、チームとして高い成果を出すには良好な人間関係が必要となるわけだが、そうはいっても人間ひとりひとりにはそれぞれ個性があり、当然性格や考え方もそれぞれなのである。その結果、どうしてもウマが合わなかったり、関係性がギクシャクしてしまう可能性もありえる。

一昔前であれば飲み会やタバコを通じたコミュニケーションにより関係性を構築していったものだが、このご時世はなかなかそういったことは受け入れられないのも実情である。そのため、例えば採用時には十分に面接を重ねたり、職業体験やインターンシップ制度等で事前にその人の人となり含めた適合性を評価する、といったことが必要になるであろう。これは採用する側だけではなく、される側についても同様で、自分の就職先がミスマッチとならないよう、表面的な会社のイメージにとらわれず、実際にその会社の中に入り込むことでリアルな雰囲気を掴むことが重要である。

労働条件に対するやりがい創出

昨今は多様な働き方を認めることが必要となる。また、かつて騒がれたブラック企業のような従業員の人権を無視するような奴隷のような働かせ方は、世間からの強烈なバッシングを食らうだけではなく、最悪過労による自殺など取り返しがつかない事態にも発展してしまうため、企業を経営する以上守ることが絶対視される風潮となっている。

そういった中で、フレックスタイム、男性の育休、リモートワークといった働き方の柔軟性も重要な要素となる。例えば時間に縛られた労働が不要な職場であればわざわざ定時という概念は不要であるはずだから、フレックスタイム制度などである程度出社や退社の時間に自由を効かせることができるはずである。また、人生においては仕事だけではなく家庭も重要な要素であり、男性にも育児休暇を認めることが必要なはずである。そして、日本の都会においては恐ろしいほどの満員電車が毎日走っており、遠方から通勤する人はそれだけで辟易してしまうわけだが、デジタル化が進んでる昨今はPCがあれば大半の仕事は賄えるため、わざわざ出社・出勤という行為自体が不要となるはずで、自宅からのリモートワークで回る仕事であればそれで問題ないはずである。

キャリアや将来性に対するやりがい創出

さて、無事就職ができたところで、その会社に一体どれほど勤めるのであろうか?かつての終身雇用制度では40年近く勤め上げることが前提となっていた。昨今はそういった風潮もだいぶ薄れてきているものの、将来的にその会社に留まるか、他の会社へと転職するかというところで重要となるのは今後に向けた将来性である。赤字を垂れ流していてお先真っ暗な会社にはいつまでも居たいと思わないであろう。

そんな例外は置いとくとしても、転職が当たり前となったこのご時世では、普通の会社であってもその会社への帰属意識をもたせることがなかなか難しい。そのための施策としては、例えばロールモデルとなる社員によるその会社で歩んだキャリアの説明会や、メンター制度などで個別に面談するといったケアがあるだろう。昨今は1on1といった制度も浸透している。要は上司と部下の面談なのだが。

また、企業理念をしっかり社員に行き渡らせるということも重要である。どうしても企業理念というのは綺麗事のようになってしまい、普段仕事に努めているとリアリティに欠けた理想論に見えてしまうが、今一度振り返ってその企業の価値観やそれを踏まえた今後の方向性を認識することが、組織への帰属意識を高めるにあたって必要となる。

事例2

4P分析

Product

まず、何をするにも商品がなければ商売は成り立たない。もちろんサービス業など実態的な物を伴わない業態もあるが、サービスそのものを商材と捉えれば、結局売るものがあってこそ商売は成立する。そのため、その商品(自社で作るのであれば製品)やサービスそのものの良し悪しが収益の源となることは大前提と言っていいだろう。

そして中小企業においては、そういった商品をいかに高く売るかが勝負となる。もちろん薄利多売という観点で安く大量に売ることも戦略としては可能だが、そういった売り方は基本的に大企業が行うもので、資本体力が少ない中小企業においては、大量生産・薄利多売という構造はそもそもやりたくてもできないであろう。仮になんとかやったとしても、知名度が低く、外部環境変化などによって売れ行きが悪くなると在庫過剰となり、資金繰りが一気に悪化すると考えられる。

というわけで基本的な戦略としては、「いかに高付加価値な商品を作り、他社と差別化し、それをニッチな市場で独占的に売るか」、ということになる。では、高付加価値な商品というのはどいったものがあるか、ということになる。もちろんこれにはいろんな観点があるが、代表的なものを中心に記載していきたい。

まずは高級志向とする例である。例えば同じ紙でも、高級和紙というような、通常我々が利用する紙とは一味異なる高級感を演出することで、高付加価値化、つまりより高い値段で売ることができる。極端な例ではいわゆるエルメスやらバーバリーというような誰でも知っている高級ブランドは原価で言えばかなり安く、ほとんどはその高級感が持つブランド価値で高価格となっている。これは何も高級ブランドだから、ではなく中小企業においても同様に高級感の演出により、高い付加価値をつけることが必要となる。もちろん、単に「高級ですよ~」と言うだけでは高級にはならず、そこにはきちんと品質やこだわりがあってこそ価値が生まれてくるわけである。

例えば伝統的な手法を用いて作られた和服だったり、誰もが認める超イケているデザインのカバンだったり、地元の名産を使った料理、最先端の研究に基づいた独自技術で作られたヘッドフォン、というように単にそのものではなくそれに+αで語れる要素を付け足すことで、それがすなわち付加価値となっていくであろう。こういった価値を商品に付加することで、他社と差別化をし、より高い価格帯で販売し、利潤を得ることに繋がっていく。もちろん、こういった付加価値をつけるとその分だけそれが刺さるのはニッチ層となっていく。例えば誰もが普段着るような服であれば老若男女問わずターゲットとなるだろうが、伝統的な手法を用いて作られた和服を着ようとする人はその中でもそういった和の伝統が好きなごく一部の層となる。しかしこれで問題なく、いかにこういったごく一部の層に刺さる商品を作り、その層にアピールしていくかが重要となる。もし、老若男女に受ける服で勝負しようとしてもそこにはユニクロという超巨大企業を相手に戦うことになるが、当然普通の中小企業では、いやそれなりの大手企業でもユニクロには勝てないであろう。

さて、これまでの話は商品そのものに付加価値をつけることで差別化を図るというのが分かりやすい例であるが、必ずしも商品そのものにつける付加価値だけが差別化要因とは限らない。たとえばある工作機械があった場合、その工作機械そのものはある程度性能やスペックの上限が見えており、製品そのものでの付加価値化が難しい場合にアフターサービスの充実や、拡張性といったものも付加価値となりえるであろう。たとえば壊れてもすぐに対応してくれる、定期的に部品交換や点検をする、そういったサービス面での充実度も高付加価値へとつなげることができると考えられる。そもそも商品・製品が存在しないサービス業においては、接客態度、迅速なクレーム処理、提案力といった目には見えない要素が付加価値となっていくであろう。

以上をまとめると以下の通りである。

商品の高付加価値化:高級志向

商品の差別化・独自化:専門性を活用した商品

歴史的価値:伝統製法、古くから有名

オリジナリティの創出:こだわりのXX

地域ブランドの活用:XX県名産

サービス面での付加価値:アフターサービス、接客、提案力

Promotion

さて、どんなに優れた商品を作ったとしても、それが知られなければ誰にも売れない。そのためその商品をどのように売っていくか、という販売戦略が重要となっていく。そして一度売って終わり、ではなくそれを継続的に買ってもらうために、いかに顧客と関係性を築き、リピーターとなってもらうかが長期的に企業が存続する上で重要となる。

そもそもの取っ掛かりとして宣伝する手段として、昨今で有力なのはSNSの活用であろう。Twitter、YouTube、Instagram、TiktokといったSNSは(老)若男女が利用しており、さらに仕組みとしてその利用者の属性に応じたターゲティング広告およびレコメンドをする機能があるため、自社の商品を宣伝するにより親和性が高い層へとアプローチできる可能性がある。特にSNSにおいては写真や動画といったメッセージ以上の情報を付加できるため、企業として伝えたい情報をより解像度高く伝えることができるといえる。また、SNSにおいてはダイレクトメッセージ機能等により利用者と相互コミュニケーションを取ることができる。また、企業側だけでなく利用者側がSNSにその企業の商品に肯定的なメッセージを投稿することで口コミとしての効力を持つ。特にインフルエンサーと呼ばれるフォロワーの多い人気アカウントがそのようなメッセージを発信すると多大なる宣伝効果になるであろう。このようにして知名度向上やイメージアップに繋げ、それがブランド価値としても根付いていくであろう。

また、自社HPの活用も相変わらず重要である。最近はSNSの発達により自社HPを持たずSNSで完結する企業も増えてきたが、やはりSNSアカウントだけでは信頼性が低かったり、SNSというプラットフォームに沿った形でしか自社の情報が載せられなかったり、またTwitter社がX社に変わったようにプラットフォーム側の都合で情報発信が制限されてしまう、といったリスクが潜んでいる。自社HPは単に宣伝の場とするだけではなく、直接そこで販売する販売窓口にも活用ができる。特にD2C(Direct to Consumer)という概念で、いわゆる楽天やアマゾンといった大手のネット販売業者や、そもそもの商流として卸売業者・小売業者を通さず直接自社HPから商品を販売する形である。これにより直接的に消費者と繋がることができるため、購買状況やニーズの把握をよりリアルタイムに行い、商品の改良やラインナップの見直しといったことが容易に行えるようになる。また、購入時には住所やメールアドレスと言った個人情報も登録してもらうこととなるため、同意の上で新商品やメンテナンスの案内をダイレクトメッセージやメールマガジンのような形で送付することもできるだろう。

上記は昨今のマーケティングであろうが、もちろん従来の売り方も否定することはできない。さすがに電凸や突撃訪問スタイルの押し売りはだめだろうが、例えば高価格帯の商品においては丁寧な接客を通じた人的販売が相変わらず有効となるであろう。いくらネットが発達したご時世と言えども、何十万円もするような物を買う時にネットでポチるのはかなり勇気がいる。最終的にネットでポチるにしても、事前にそのお店に言って情報を仕入れて、最後の最後でポチるという段取りを踏むであろう。そのため、店内での丁寧な接客や単に言われたものを出すだけではなく、顧客の用途や思いを汲み取った提案型の営業を通じて、より満足度の高い買い物をしてもらうことが重要となる。

その他、書籍や雑誌の掲載なども親和性が高いものであるほど有力であると考えられる。例えば飲食店におけるグルメ情報誌の掲載などである。飲食店が闇雲にネット広告やSNSを活用しても、受け手側がうまくそれにヒットするかはわからない。そういった中で例えば「広島のお好み焼き特集!」のような情報誌があれば、当然そこに掲載されているのは広島のお好み焼き店であることを書籍購入者は期待するわけで、寿司屋がそこに掲載されることは考えていないはずである。そういった親和性の高い情報媒体を選び掲載することも、引き続き重要な宣伝手段であろう。(なお、SNSにおいても、ハッシュタグをうまく活用することにより属性を絞り込むことは可能であろう。)

以上を整理すると販路開拓の手段としてはこのようなものがあるであろう

SNSの活用:写真の活用、インフルエンサーの活用、口コミの促進

HP公開:自社商品のアピール、D2Cでオンライン販売で遠方客もターゲットに

DM・メルマガ送付:自社の製品案内や定期的なメンテナンスの案内など

人的販売:高単価商品、丁寧な接客が必要な場合に

さて、買ってもらったらそれで終わりではなく、その後には顧客関係性を強化し、固定客化へと繋げて行く必要がある。1回だけ買って終わりでは、常に新規顧客を開拓し続ける必要が出てくることになるが、現実的にそれは無理であり、その方法に頼っていていてはすぐに企業は終焉を迎えてしまうだろう。もちろん商品そのものの良さにより定期的な購入につながることもあるだろうが、世の中には有象無象のライバルがいる、もしくは今いなくてもいずれ出てくるものである。

そのため、なんらかの仕掛けをして固定客化を図る必要がある。例えば、定期的にメルマガを配信し新商品の案内やクーポンを配布する、定期的にイベントを開催し来場者には特典を贈呈する、忘れた頃や次回来店が必要と思われるタイミングでリマインドする(例えば美容室であれば髪が伸びた頃にリマインドする)、ポイントカードや会員特典の活用(マイルなど)といったものがある。もちろん、商品やサービスそのものが良いことが前提であるが、それに加えてこのような施策を打つことで、顧客との接点を絶やさないようにし、より長期的な売上へと繋げていくことになる。

固定客化キーワード:定期的な顧客との接点構築および顧客関係性を向上することでリピート化

固定客化施策:定期的なメルマガ配信、ポイントカード、リマインド、イベント開催等

Place

商品やサービスを販売するにあたっては、どんなにものが良くて、どんなに安くて、どんなにプロモーションを頑張っても、エリアを間違えると思うように売上が伸びないということがあり得る。ここのおけるエリアの概念は、XX地方、XX県といった広い範囲でもそうだし、例えば駅前とか住宅街とかそういった観点においても、どういったエリアを狙っていくかが重要となるであろう。例えば関西地方で展開しその地域では誰もが知るような会社であっても、関西以外のエリアでは全然知られていないというようなことは珍しくない。このような状況において多少業績が好調であるからと言って、関西と同じノリで全国展開をしてしまっても、他の地域では受け入れられず思ったより売上が伸びず、収益をかえって逼迫してしまう結果となってしまうかもしれない。

その他、駅前やロードサイドといった狭い範囲でのエリア選定も重要となる。駅前のように一通りが多いエリアはそれなりの集客が見込めるのは明らかであろうが、例えばロードサイドであれば基本的に顧客は車を使って来店するはずで、そういったエリアにしっぽりとしたスナックや居酒屋を構えても集客は見込めないであろう。特にニッチな市場を狙っていこうとすれば、高級住宅街のような富裕層が多いエリアなのか、それとも庶民的なエリアなのか、高齢者が多いか、若者が多いか、といった様々な切り口を用いてどこを狙うかを検討する必要がある。

また、エリアを流通という概念として捉えた場合、どのような流通経路を選択するかも重要となる。例えば大手百貨店に降ろすのか、コンビニに卸すのか、直販とするのか、ネット販売とするか、ネット販売にするにしても楽天やアマゾンのようなところで出品するのか、自前のD2Cとするか、これらによっても売上は左右されていくであろう。

地理的変数(ジオグラフィック変数):国・地域・都市の規模、経済発展・進展度、人口、気候、文化・生活習慣など

人口動態変数(デモグラフィック変数):年齢、性別、職業、所得、学歴、家族構成など

心理的変数(サイコグラフィック変数):価値観、趣向、ライフスタイル、心理的特徴

販売チャネル:小売販売、ネット販売、D2C

Price

マーケティングにおいて価格戦略は最も重要と言えるであろう。どの程度の値付けをするかは利益に直結する。特に価格弾力性が強い商品であれば、少し値上げしただけでも一気に需要が冷え込んでしまう。また、中小企業の戦略としてはいかに付加価値をつけ、他社と差別化し、価格に折り込むかとなるため、薄利多売ではなく厚利少売を狙っていく必要がある。

とはいえども、青天井に価格を吊り上げることはできないし、需要と供給の関係よりどうしても一定の価格に収束してしまうこととなる。そのため、売上を伸ばすにあたってはそれをいかに多く買ってもらうか、という個数の観点となっていく。つまり、顧客単価=商品単価×購入数量と分解でき、価格を上げるか買ってもらう数量を増やすかとなっていくであろう。さらにある期間での顧客単位での売上を考えると顧客単価×購入頻度という軸もあるであろう。つまり、1回あたりの買い物に費やす金額(=顧客単価)に対して、それをどの程度頻繁に行うかで売上の上がり方が変わってくるであろう。

そしてもう1つ重要な観点としてそれをいかに長期間に渡って買ってもらうか、という時間軸の観点である。一時的なイベントやセールで売上を立てることができても、毎日そういったセールをやってはすぐに飽きられてしまう。そのため、顧客には長期的に書い続けてもらうことが重要となる。これがLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の考え方である。LTVの式は定義によっても異なるが、一般的にはLTV=購入単価 × 購入頻度 × 継続期間となる。つまり、LTVを上げるためにはなるべく高く、なるべく頻繁に、そしてなるべく長期間に渡って書い続けてもらうということがポイントとなる。もちろん、これは商品だけではなくサービスにおいても同様である。

顧客単価=商品単価×購入数量

売上=顧客単価×顧客数

ある一定期間の売上=顧客単価×顧客数×購入頻度

LTV=購入単価 × 購入頻度 × 継続期間

事例3

生産管理

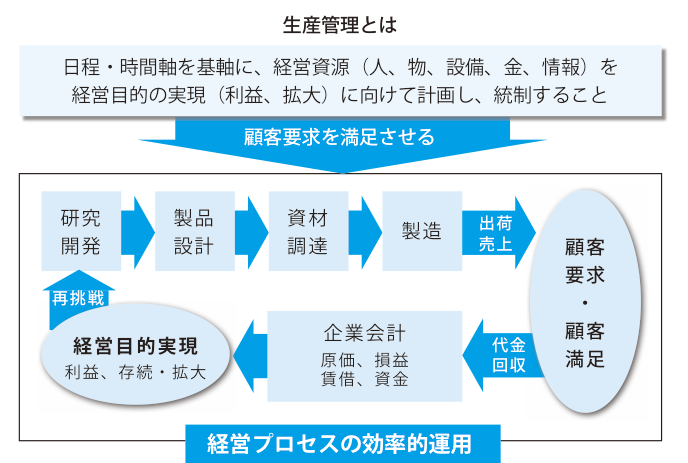

生産管理の定義(JIS)

具体的には,所定の品質 Q (quality) ・原価 C (cost) ・数量及び納期 D (delivery, due date) で生産するため,又は Q・C・Dに関する最適化を図るため,人,物,金,情報を駆使して,需要予測,生産計画,生産実施,生産統制を行う手続き及びその活動。

引用元:【001生産管理概論】 生産管理とは | コラム | 株式会社 日本能率協会コンサルティング

要はQCDの遵守及びQCDの最適化をするために、経営資源(ヒトモノカネ情報)を活用し、生産における需要予測、生産計画・実施・統制を行うことである。

つまり、生産管理が行えてないとなると以下のような問題が生じる可能性があるわけである。

生産計画(何をいつまでにどれほど作るか)が不適切な例

・需要予測がぶれてしまい、在庫が過剰となりCFが悪化

・繁閑のタイミングが噛み合わず、繁忙期には過剰な残業、閑散期には過剰な余剰が発生

生産統制(いついつまでにこれだけ作る、を達成するための進捗管理)が不適切な例

・期限コントロールが弱く、納期遅延が頻繁に発生

・1つの製品を作り終えるまでのリードタイムが長い

・工場や要員の山谷が平準化せず、稼働率が低下

・帳簿上の管理と現品がずれまくる

在庫管理(必要な資材をどれほどストックしておくか)が不適切な例

・資材の大量廃棄や材料のムダが出る

・在庫を切らしてしまい、緊急オーダーに対応ができない

購買管理(外部からの部品調達をどうするか)が不適切な例

・購入した部品の品質が悪くて使い物にならない

・購入した部品が高すぎる

・購入してから届くまでめっちゃ時間がかかる

品質管理が不適切な例

・品質が安定しない

・そもそもの品質が悪い(基準に未達)

こういった事象が起きてしまう原因としては、以下のようなものが挙げられるであろう。

・予実管理が適切にできておらず、予想が曖昧で当てにならない

・多種多様な部門との情報連携がうまくできておらず、情報ロスが生じることでの手戻りが発生したり、逆にそれを見込んで余分な生産やバッファを確保してしまう

・在庫のリアルタイム情報が反映されず、適切な在庫量の把握ができない

・要件や設計が固まりきらず、度々仕様変更が発生し手戻りが起こる。

・生産の進捗状況をタイムリーに把握ができない。

・きちんと設備をメンテナンスしておらず、急な設備故障が発生してしまう。また、それが発生した場合のバックアップ策がとられていない。

・きちんと要員管理をしておらず、急な病欠や欠勤が発生してしまう。また、それが発生した場合のフォロー体制が構築できていない。

・調達した部品、前工程で作られた部品の品質が低い。

特に試験における事例3においてはこういった問題点を改善していくことがポイントとなっていく。

生産計画

生産計画を端的に言うと「何を(製品)」「いつ(時期)」「どれほど(数量)」作るかに関する計画である。つまり、ある工場で作る製品において需要予測を行い、それを元に製造する時期と量を決めていく活動である。ある程度長期的にざっくり決めていく部分から詳細に決めていく部分まで、大日程・中日程・小日程に応じた計画を立てていく。

大日程計画:数ヶ月から1年単位での計画。長期に渡る計画のため、その期間における生産量を達成するための設備投資に関する計画や、新製品の開発・現製品の改良に関する計画、長期的な人材計画を立てていくこととなる。

↓

大日程計画が不適切な場合、不要な設備投資を行ってしまうことでの稼働率の低下や逆に本来必要な設備投資ができず生産が間に合わない、新製品投入や現製品の改良が間に合わない、短期的な人員補充ばかりに目が行き長い目で見た高スキル人材が育たないといったことが起こり得る。

中日程計画:1~3ヶ月単位での計画。実際に受注した内容を基に、製品を製造する量やペースを計画していく。また、計画した製品製造量を達成するために、生産能力の繁閑を平準化したり、それに応じた人員のシフトや材料の調達計画を策定していく。

↓

中日程計画が不適切な場合、月単位程度での過剰な残業が発生したり、人員の平準化ができず稼働率が低下したり、材料がほしいタイミングでなかなか出揃わなかったり、というった問題が起こり得る。

小日程計画:1週~1ヶ月単位の計画。具体的な各部門の日毎の作業とも結び付けられるような計画である。どの部門で1日何個作るか、それをするためにいつどういう材料が必要か、それを作るに必要な工具や機械に空きはあるか、生産ラインはいつからいつまで稼働させるか、ロットはどういう単位で行うか、製造番号はどのように割り振るか、といったかなり具体的な実務ベースでの計画を構築し、これに沿って製造を実施していく。

↓

小日程計画が不適切な場合、その日達成すべき進捗が未達になる、前工程や部品納入の待ち状態が発生する、使いたい時に機械が使えない、生産ラインを必要以上に動かしてしまう、ロットサイズが過小で段取りロスが発生するもしくはロットサイズが過大で在庫が逼迫する、製造番号が整備されずどこに何があるか分からなくなる、といったことが起こり得る。

以下、生産統制、調達管理、在庫管理、品質管理は生産計画を立てられた上での活動という位置づけで記載していく。つまり生産計画という大きな枠組みの中で、各種管理により必要な調整を行っていく、という整理である。

生産統制

どんな素晴らしい計画を立てても、計画どおりに実行しなければただの計画倒れとなってしまう。そのため、計画通りに物事が進むように進捗管理を行い、なにか課題が発生すれば速やかに解決していくマネジメントが必要となる。これを生産統制という。

生産計画に対する統制であれば、予定通りの進捗率で生産が行えているか、納期に間に合うかといったことを管理するであろう。この際、進捗率が芳しくなかったり、納期遅延を引き起こすような課題が発生すれば、速やかにそれらを対処していかねばならない。

購買管理・調達管理

両方とも似た概念になるが、購買計画は購買という名前の通りものを購入することに特化した計画となる。調達計画は物に限らず人の調達、金の調達も含めた調達計画となる。ここでは事例3を想定して、購買管理に特化して記載する。

購買管理においては、単に必要な部品を購入すればよいわけではない。良いものを、安く、必要な時に入荷しなければならないという制約が存在する。これが達成することで品質・コスト・納期それぞれに貢献できるということになるはずである。基本的には工場における原材料の購入というが一番イメージがつきやすいが、必ずしもそれだけが購買管理の対象ではない。例えば外注(自社で設計したものについて、製造や加工を外部に委託し、その成果物を納品してもらう)やサービス購買(研修講師、システム開発等)といったものも購買管理の対象となる。

さて、材料にせよサービスにせよ、購買する目的は何であろうか。まず第一に挙げられるのがコストの軽減である。部品や材料含めて自社で作るとなると、それだけの設備や研究開発といった投資が必要になるため、何でもかんでも自社で賄うというのは現実的ではない。そのため、部品メーカー、材料メーカーといったそれらを専門に作っている会社から購入することで、結果的にコストの軽減へと繋げていくことになる。また、専門性という意味では、自社で保有してない高度な技術を用いられた部品や、専門的なノウハウが必要なサービスの場合は、自社でそれらを作り上げるのが事実上無理なので、購買を通じて手に入れるということになる。その他、本業のコア技術に注力するために副次的な業務となる仕事は外注するといったことも購買の目的となるであろう。

しかし、当然のことながらデメリットも存在する。例えば購買先が保有している技術が唯一無二で、他の業者からは手に入らないようないわば独占状態であった場合、その購買先に強く依存してしまうこととなる。そのため、購買先が強気で値上げをしても、それを断る交渉力は相対的に低いものとなってしまう。また、副次的な業務のアウトソースをする場合でも、それを通じた情報流出であったり自社でのノウハウ蓄積が行えないリスクがあり、長期的に見てマイナスとなる可能性がある。これも先述同様に、外注先にノウハウが構築されてしまい、そして自社にはそのノウハウが失われてしまった場合、かなり立場が不利になってしまうであろう。

ただ、基本的に商習慣においては購買元の立場が強くなることが一般的のはずである。つまり、「お前のところから買わない」となってしまえば、購買先は売上を失うことになるため、多少不利な契約であっても納入をすることになると考えられる。多少専門的な技術やノウハウであっても、完全な独占というのも現実的には難しいため、購買先を変えられるリスクは普通は存在する。そのため、購買管理の一貫で、良いものを、より安く、短納期で納入する、というような明らかに購買元が有利となるような契約を結べてしまわないよう、下請代金支払遅延等防止法等で縛ることで秩序を保つようにしているのである。

また、調達に当たっては定期的・安定的という観点も重要であろう。調達元が変動的な状態だとそれを調達しようにも調達できないリスクが発生してしまう。例えば、野菜類など季節に影響する資材はその季節にならなければ調達できないし、調達できたとして天候不順などにより高くついてしまうことがありえる。また、レアメタルなど希少性の高い資材や調達元が紛争地域だったり政治的なリスクを抱えているような場合も安定した調達が難しい。逆に需要起因の調達リスクもあるであろう。タピオカミルクティーのように一時のブームで盛り上がった場合、それに応じて早急な資材調達が必要となるが、そういった場合は資材の奪い合いになってしまい、結果満足の行く調達ができない可能性がある。たとえば定期購入のような安定的ながあれば、それに基づいた需要予測を元に調達をしていけばいいので、調達上のリスクも低減されるであろう。

良いものを安く早く調達がゴール、自社技術と調達のバランス、ノウハウ流出の可能性、安定的な調達の重要性

品質管理

製造業における品質を語りだすとそれだけで辞書レベルの本になるであろう。品質とはそもそも何なのか、何を持って品質が高いと言えるのか、を深掘りしだすとキリが無い。例えば1μmも寸法がずれずにキッチリとした製品の品質は良いだろうか?確かに品質は良いかもしれないが、例えばそのせいで壊れやすくなっていたり、ちょっとぶつけて少し変形しただけで使えなくなってしまうとなった場合は、本当に顧客が求めているものであるかが疑わしくなる。顧客としては多少いびつでも堅牢性の方を重視するような場合には、決してその顧客からは良い品質という評価にならないであろう。また、製品そのものだけではなく、アフターサービスであったり、メンテンナスの容易性、安全性といった観点でも品質を語らねばならないであろう。

さて何を持って品質を良いとするかはここまでにするとして、いずれにしても、最終的に作られる製品に対してその品質をコントロールする必要があるはずである。できあがった製品をチェックして、歩留まりがどの程度であったが、ハズレ品はどういう工程で発生したのか、また、ハズレ品が出るにあたっては何が原因だったか、そういったことを突き詰めて、根本原因を解決していくことが必要となる。そしてその解決策を元に次回からの設計や製造において再発しないように索を講じる、いわばPDCAサイクルを回していく必要があるであろう。

また、品質改善は検査工程だけではなく、例えば顧客クレームから改善していくというアプローチもあるであろう。設計通り・規格通りに製品を作ったとて、顧客からすれば使いづらい、もっとこの点を改良してほしい、というニーズがクレームという形で現れる。これらを適切に拾い上げ、何を直せば良いのかを検討し、製品改良に反映していくというやはりPDCAサイクルを回して、品質向上をしていくことが重要となる。

顧客から見た品質、品質管理により品質のブレを抑制、PDCAサイクルによる改善

在庫管理

商品にしろ製品にしろ、製品に至る前の仕掛品にしろ、それらをどれほどストックしておくかは永遠の課題であろう。一定の在庫余力があれば、急な需要が発生してもすぐ対応が可能であり、顧客を待たせず商品なり製品が提供できるため、機会損失を発生させずに済む。しかし、在庫を抱えすぎるとキャッシュフローが悪化してしまう。具体的には在庫はBS上の棚卸資産の扱いなので、多く抱えている分には流動比率としては十分問題ない数値となってしまう。(それに惑わされないよう、当座比率でも見ていく必要もあるであろう。)そして在庫を抱えればそれを保管する倉庫代(家賃や光熱費や保険料)であったり、棚卸しをするための人件費、在庫管理のシステム費用等々、各種様々な費用が付随的に発生する。

これらのバランスを取り、適切な在庫量を確保することが重要となるわけだが、それを実現するにあたっては、タイムリーに在庫量を把握し、在庫の消化進捗から足りなくなりそうであれば速やかに発注して適度な在庫量を確保する必要があるであろう。そのためには発注点や安全在庫量の基準を明確化する必要もある。

また、これらの在庫情報を全社的に共有することで、例えば営業部門が顧客に売る際に、今なら在庫があるからすぐ提供ができる、といった提案が可能となる。これは営業だけではなく内部でも同じで、部品を作っている部門とそれを組み立てる部門があった場合に、部品部門の在庫量が組み立て部門にも適切に共有されていれば、例えば組み立て部門として急に部品が必要となった場合にどこにどれほど在庫があるかを把握できれば、わざわざ探し回ったり、余分な発注をかけると言ったムダがなくなり、結果業務が効率化・生産性の工場へと繋がっていくであろう。

在庫量の把握、発注点等の基準を明確化、在庫が少なければ機会損失・多ければCF悪化、在庫情報の共有で効率化

工程管理

さて、生産計画を元に製品を製造をしていくことになるわけだが、一言で製造といっても、1つの作業ではない。部品Aの作成、部品Bの作成、部品Cの作成、組立用機械の準備、部品A~Cの組み立て、組み立てた製品の検査…というように工程が細分化されていく。これらは工程というより個々のタスクに近いが、これらある程度まとまった形で分類化し、「工程」として進捗管理をしていく必要がある。要はプロジェクトマネジメントである。

この管理を行うことで、例えば部品A~Cを作成している間に組立用機械を準備して、部品A~Cができあがったタイミングで組立用機械の準備が完了してそのまま組み立て工程に入る、といったスケジュールの調整を行うことができる。こういう書き方をすると至極当たり前のような話にも聞こえるが、大きなプロジェクトになるほど、各担当者は自分の作業でいっぱいいっぱいとなるため、どういう優先順位で取り組むべきか、自分の遅れが果たして後続にどれほど影響するのか、というのがどうしても見えなくなってきてしまう。これを高い視座から見渡してコントロールしていく必要があるということである。

つまり、これに失敗すると、例えば部品A~Cは予定通りできたものの、組立用機械の準備が間に合わず組み立てがずっと待ち状態になり、結果納期も遅れてしまう、稼働率が下がる、といった問題が発生することが考えられる。

生産性向上

工場および製造部門そのものは売上を上げる部門ではないため、たくさん作ったとしてもそれが売上に結びつくかは販売や営業の話となってしまう。そのため、製造部門における収益の貢献はいかにコストを減らすか、という点である。

しかし、コストを減らすことを目的とするあまり、本来必要となる人件費や設備をカットしては意味がないであろう。そのため、何を主眼において改善していくかと言うと、生産性の向上である。生産性の定義は様々だが、要はアウトプット÷インプット、つまり投下したリソース(人・モノ・金・時間・情報等)に対して、どれほどのアウトプット(製造物)を生み出せるか、という観点である。

そのため、アウトプットを増やすかインプットを減らせば生産性は向上するわけだが、一般的にはインプット、とりわけ作業時間をいかに削減するか主眼に置かれるであろう。例えば、100個製造するにあたり1時間かかる作業を、効率化して30分で終わらせることができるようになれば、1時間で200個作れるようになるわけである。以下施策を記載していく。

1.ムダの排除や工程の工夫による生産性向上の例

・ECRS(不要作業の排除、作業結合、順番入れ替え、単純化)

例えば複数の作業をまとめて行ったり同時進行で行えないか、クリティカルパスとなる工程で行き詰まらないよう先んじてやっておける作業はないか、技術などを活用して作業自体を楽にすることができないか、こういったことを通じて作業時間の短縮が図れるであろう。

ボトルネック工程に対して重点的に改善していけば、結果的に全体として見渡した際の効率向上にも繋がるはずである。

・5S・SLP

整理整頓ができていないと、必要なものをわざわざ探すというムダな時間が生じる。配置場所をルール化したり、番号管理をすることでどこに何があるかをすぐ把握できる状態にすることでムダな時間の削減に繋げられる。これをしつけとして継続的に改善していくことも重要であろう。

SLPについては最終的にやりたいことはレイアウトの最適化であり、あくまでSLPはその手段にすぎない。SLPの手順は省略するが結果的にレイアウトが最適化されることで、ムダな移動を削減へと繋がる。例えば前工程から後工程に仕掛品を渡す場合や部品を探す場合など、案外移動に割いている時間というのは多く、それを削減すれば効率性向上へと繋がっていくであろう。

・外段取り化

機械の部品交換の際に外段取り(機械設備を停止せずにできる段取り替え)にできないかを検討

2.人材による生産性向上の例

・研修やOJTなどによる教育

スキルが向上すれば必然的に作業時間は短くなるであろう。素人であれば1時間かかる作業をプロは5分でやってのける、そういった人材を育てていくことも最終的には生産性向上へと繋がっていく。それにあたっては研修のように体系的な教育をすることもあるであろうが、OJTとして現場に放り込んで叩き込むのも1つのやり方である。

・ベテラン社員からの技術承継

どんな優れた職人がいてもその人しかできない仕事となってしまっては、属人化が進み、たとえば繁忙で多くの製品を作らないと行けない場合にその人待ちが発生し、結果的に時間が押してしまって製品を多く作れないという事象が発生し得るであろう。そのため、そういったベテラン社員からスキルを承継し、他の社員でもその作業が行えるようにすることで、複数人で一気に作業を進めるといったことが期待できる。

・マニュアル化・標準化

人によってやり方がバラバラであると、作業時間や品質にばらつきが出てしまい、結果的に効率的な作業順序の組み換えができなかったり、品質が不安定で手戻りが発生したりということで最終的には効率性の低下へと繋がってしまう。そのため、作業をマニュアル化・標準化することで、同じものを作るのであればだれでも同じ作業をするという状態にするのが望ましい。

・多能工化

この業務しかできない、という状態になるとその製品の製造をするときは良いが、市場からの需要が減ったり、または閑散期などでその製品の生産量を落とすとなった場合に手持ち無沙汰になってしまう。その手が空いた分だけ他の活況となっている製品の製造に回ってもらえれば、追加で人を雇うことなく生産が可能となるであろう。

・外注

いっそのこと自分たちで作らないで外注するというのも一つの手である。特に、売上にそこまで貢献しないような製品であれば、それを作るために人材や時間や機械を取られてしまうより外注してしまった上で、自社はより付加価値の高い製品の生産に注力するというのも手である。これを通じて結果的に全体で見たときの生産性を向上することができるであろう。

3.その他による生産性向上の例

・最新設備の導入

例えばマシニングセンタのように汎用的な加工ができる設備を導入することで、あれこれ他の機械を買わずともその機械だけでいろんな製品を作れるようになる。つまり、これによって設備投資を抑えてアウトプットを出せるようになるため生産性向上につながる。ただ、試験においては中小企業での限られた資源においてどう工夫して効率化していくか、ということが基本的には問われるので、あえて最新設備を導入することを助言する回答は基本的には少ないであろう。

・生産統制、全社的な進捗管理

進捗管理をきちんと行うことも結果的に生産性向上へ寄与する。遅れがあれば巻き返し、逆に進みが良ければその分他のタスクに割り振る、といったコントロールによりタスクを平準化することで、例えばクリティカルパスの遅れによる待ち状態の発生や、空き時間による稼働率低下を抑制することができるであろう。

また、休業期間や閑散期による余力の活用も重要な要素であろう。これはどちらかというと生産計画に通ずる話かもしれないが、例えば季節的な要因で夏は稼働できるが冬は休業となるという場合に、冬にも何かを製造をすることで人だったり工場だったり機械の稼働率を向上させ、結果的に長期的な視点で生産性向上へと繋がっていくであろう。特に人や設備、機械は基本的に固定費となるため、年間で同額かかるのであれば、なるべく遊ばせないほうが望ましいはずである。

・品質管理

品質管理そのものは生産性向上をするための活動ではないが、適切な品質管理を行い、歩留まり率を向上すれば結果的に単位あたりのアウトプットが増加することとなる。また、品質管理を通じてミスや不具合が減ればそれだけ手戻りの発生も抑えられるため結果的にインプットを減らすことにも通ずるであろう。

4.ITの活用

ITの活用により効率的に業務を行うことで時間削減→生産性向上へと繋がる。何をIT化するかは色々アプローチがあるため詳細は省略するが、診断士試験に特化して記載すれば情報のDB化であろう。散財している情報を整理してDB管理し、それを全社的に共有することで、情報共有・情報連携にあたり無駄な時間を費やすことなく自ら必要な情報を引っ張り出すことができる。具体的に管理対象となるのは以下である。

・受注に関する情報(受注数量や納期)

・製品在庫や仕掛品の情報

・進捗や余力に関する情報

・仕様や設計に関する情報(CAD図面、設計書など)

・需要予測や受注見込みの情報

・製品や商品のコード情報(標準化・一元化している前提)

その他急な変更発生についてのアナウンス情報など、そういった様々な情報を効率よく取得できる状態を実現することが望ましいであろう。なお、DB化以外においては、CAD活用による設計工程の効率化であったり、生産計画として需要予測を精緻化することで結果的に無駄なものを作らない→生産性向上という観点もあるであろう。

その他注意する点

海外進出

製品を海外展開するために現地に工場を作る、コスト削減のために人件費の安い国に向上を作ってそこで生産する、といった理由で海外進出することは珍しくないであろう。ただし、日本とは異なる国ということで、そこでは商習慣や制度、法律が異なったり、また物理的に離れているため統制が効きづらいといったデメリットもある。それらを適切に対処していくことが重要になるだろう。

例えば海外では日本のような高品質は期待できず、どうしても作りが荒くなってしまうわけである。そのため、適宜日本から技術者を派遣して教育を行ったり、品質管理を行い不良品発生の原因分析と改善を行ったり、マニュアル化などにより一定の品質を担保するような活動が必要となる。

また、知的財産権に関する意識も高いとは言えない。そのため情報管理を強化し、必要以上に海外に情報を流出させないようにしたり、現地社員に対してコンプランス教育を徹底的に行う必要もあるだろう。

そしてアンコントローラブルなリスクとしては政治や情勢によるリスクである。SWOTでいうTである。例えば中国においてはいつ台湾有事となるかわからないわけだが、そうなってしまった場合、中国での安定的な製造というのは期待できないであろう。回避手段としては中国以外の国にも製造をするといったリスク分散が挙げられる。

製品企画

製品企画というと事例IIのマーケティングのようなイメージもありそうだが、あえて事例IIIの事項として整理する。製品企画においてはもちろん販売観点もあるが、それだけではなくその製品のコスト面での削減や機能追加をどうしていくか、という技術的な観点も含めて検討する必要がある。そのため、事例IIIとして整理するのがふさわしいと言えるであろう。なお、これが「商品企画」であれば事例IIのマーケティングに近い話になるのであろう。

製品企画においては情報収集をし、それを元に製品コンセプトを固め、製造部門と調整した上で販売戦略を立てる。

情報収集においては、市場のニーズを収集し、どういった製品を開発するかということを検討する必要がある。どんな優れた製品であっても、結局使われなければ全く意味がないので、調査や仮説検証を経て製品コンセプト策定に向けた案出しをしていく。また、顧客クレームから既存製品をどのように改善していくか、ということも情報収集の1つの手段であろう。顧客クレームを要員特性図やパレート図等で分析し、どういったクレームが多いのか、それらのクレームはどういう原因で発生しているのか、これらを分析することで顧客が望んでいることや改善ポイントが明確化していくであろう。そのため、製品企画においても顧客ニーズの収集は重要なポイントとなる。

課題と対策について

これは試験場のテクニカルな話であるが、事例IIIにおいては課題とその対応策を応えるような問題がよくある。この場合、課題をなるべく抽象的に記載する必要がある。というのも、課題を具体化してしまうと、対応策をより具体化しないといけなくなるためジリ貧になるためである。

例えば、課題が「部門間での連携が必要」であれば、対応策は「情報交換会を設定する」と書けるが、課題が「部門間での情報交換会が必要」としてしまうと対応策は「情報交換会でXXをして◯◯をする」というように具体度を高めないと文章として成立しないわけである。これがうまく書けるレベルまで与件や一般知識から拾い集められればいいが、そうでない場合は苦しくなってしまうだろう。

事例4

収益性においてみるべきポイント

収益性は利益÷売上であり、分子の利益がどういう利益なのか、という観点がポイントとなる。いずれにせよ売上が基準となるため、売上に関する言及は見落としてはならないであろう。例えば「高い技術力により業界での知名度が高く、多くの案件を受注している」というような内容であれば。それはつまり売上を多くあげているということが言えるはずである。

売上高総利益率

売上から製造原価を引いた総利益率での比率となるため、製造原価への言及がある場合に対象となるであろう。製造原価は直接材料費・直接労務費・製造間接費に分解される。

直接材料費に関して言えば「原価高により材料費・部品が値上がりしており収益を逼迫している」というように、購買関連の内容に着目する必要がある。直接労務費は要は人件費となるため、「高スキル人材に対する給与の支払いが必要」とか「退職間際の社員が多く人員が余剰」といった内容となるであろう。製造間接費は固定費と変動費に分かれるがそこまで意識する必要は無いはずで、「機械が古くメンテンナンス負荷が高い」とか「設備が大掛かりで光熱費がかかる」といった内容が影響してくる。

こういった記述が与件から読み取れる場合は売上高総利益率がポイントとなるであろう。

売上高営業利益率

売上から製造原価+販売費及び一般管理費を引いた営業利益での比率となり、製造原価については売上高総利益率での観点となるため、販売費及び一般管理費においての言及がある場合に対象となるであろう。

広告宣伝費、商品の運送費、販売手数料(委託業者などへの手数料)、人件費(人事、経理などの間接部門)、減価償却費(本業外の賃貸不動産など)が該当となる。広告宣伝費や販売手数料という観点で言及される事例はあまり無いだろうが、商品運送という観点での言及は過去事例でもある。「配送センターが整備されておらず、運送頻度が多い」というような記載があればそれが影響すると考えられるだろう。

売上高経常利益率

上記の営業利益率に対して、さらに営業外収益・費用を加味した経常利益での比率となる。経常利益において特に着目すべきは営業外費用である支払利息であろう。もちろん営業外収入として受取利息や配当収入、その他雑益といったものがあるものの、あえてこれに言及する必要性は薄いであろう。それよりも支出コントロールの範囲である営業外費用・支払利息の扱いがポイントとなるであろう。

当然だが支払利息があるということは負債を抱えている状態である。負債が多ければ多いほどその分支払利息の負荷は高まるため、与件や財務諸表から借入金の多さに関する記述が読み取れればポイントとなるであろう。与件では直接的に「支払利息が多い」というような記載は無く、「大掛かりな設備投資をした」「土地や不動産を購入した」という固定資産の購入に関する内容だけに留まっていることが多い。もちろん潤沢な資金がある会社であれば借入金無くともこれらを購入することは可能であるが、普通の中小企業ではそれは無理なので、こういった場合は借り入れをしているという前提に立って良いであろう。

売上高純利益率

上記の経常利益率からさらに税金を引いた純利益に関する比率だが、特別税金が高いという話が無ければ関係ないはずで、これを事例IVであえて挙げる必要性は無いと考えられる。

見落としがちな観点

内製・購入の意思決定

・内製・購入の意思決定では固定費や人件費は基本的にどちらも不変。

・製造間接費は固定と変動に別れるので、合算されているときは分解を意識する。

・何円上回る、下回る、以上・以下の境界値を意識する。

NPV

・取替投資は差額CFで考える。そのため、取替投資による営業CFを求める問題では、取替後だけではなく、新旧差異から算出する。

・取替投資ではなくても、旧と新を比較することを意識する。

・キャッシュフローの発生タイミングを意識する。期首・期末でタイミングは1年ずれる。

・NPVの割り戻す現在地点を意識する。原則0年度地点をベースに考えるので、N年後から投資する、という時に惑わされない。

・BS/PLの時点を意識する。当年の数値を使うのか翌年の数値を使うのか等は問題文を見落とさない。

・売却損の節税効果、および最終年度で簿価売却を忘れない

・赤字が出る時は節税効果が無いので、単純に収入ー現金費用がCF

・NPVは営業利益ベース。それまでの問で経常利益が問われてもNPVは営業利益から算出。

・逆にNPVが問われないただのCFであれば支払利息も加味する。

・月間と年間の差異を意識する。月間の売上が提示されている中で年間の売上を求める等。

CVP

・変動費は何で変動するかを意識する。材料数や顧客数など売上高で比例しない場合を意識する。

・減価償却費は固定費なので、CVP計算時に忘れない。

・経常利益ベースか営業利益ベースか確認する。

・数量を答える問題のときは単位限界利益×数量=(単価-単位変動費)×数量で考える。

その他

・単位(円なのか千円なのか万円なのか)を意識する。

・セールスミックスにおいてはそもそも貢献利益がプラスとなるか確認。需要量の分を作っても赤字であれば作っても意味がないので除外する。

・財務諸表から営業CFを求めるときにはその他流動資産、その他流動負債、未払法人税等の考慮を忘れない。

・与件分をよく読む。見落としや勘違いが無いかを追求する。

その他事例IV特化した整理について

事例IVにおけるNPVの考え方やCFの考え方などは別記事として整理しているため、そちらを参照。

【事例IV】外貨取引ついて分かりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】会社合併・のれんについて分かりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】純資産科目・配当について分かりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】営業レバレッジについてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】非支配株主持分についてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】生産性指標についてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】財務諸表上のキャッシュフロー(特に間接法における営業キャッシュフロー)の考え方についてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】NPV算出のキャッシュフローの求め方についてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ

【事例IV】6種類の原価計算についてわかりやすく整理 - 一生旅行生活してえ